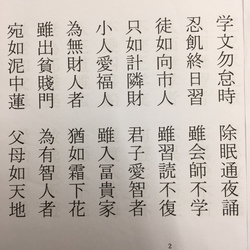

「実語教」は、大人である私たちでもスラスラ読めて暗記することは結構苦労するぐらいの、漢文の白文(48連、480文字)です。

江戸期には、数えの三歳から七歳(満二歳から六歳)に学び始めます。

素読を通じて暗記する力をつけるには、この年齢期に訓練し始めると効果があると、長い歴史の中で見出してきた経験則なのでしょう。

漢文の素読ですから、ルビもふってあるわけではありません。

しかし、「習うより慣れろ」ということでスラスラ音読することが鍵です(成長するにつれて意味の理解はできるようになります)。

長崎市五島町の羅針塾 学習教室幼児教室では、

どの科目も音読でスラスラ読めるようにすることが基本です。

学文に怠(をこた)る時勿れ

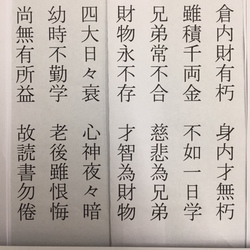

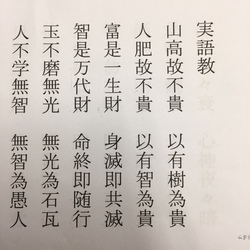

<漢文(白文)並びに読み下し文>

学文勿怠時 除眠通夜誦

学文に怠(をこた)る時勿れ。眠(ねぶ)りを除ひて通夜(よもすがら)誦(じゆ)せよ。

忍飢終日習 雖会師不学

飢へを忍んで終日(ひねもす)習へ。師に会ふと雖も、学ばずんば、

徒如向市人 雖習読不復

徒(いたづら)に市人(いちびと)に向ふが如し。習ひ読むと雖も、復さざれば、

只如計隣財 君子愛智者

只隣(となり)の財(たから)を計(かぞ)ふるが如し。君子は智者を愛す。

小人愛福人 雖入冨貴家

小人は福人(ふくじん)を愛す。冨貴(ふうき)の家に入(い)ると雖も、

為無財人者 猶如霜下花

財(ざい)無き人の為には、猶(なを)霜の下の花の如し。

雖出貧賤門 為有智人者

貧賤の門(かど)を出づると雖も、智有る人の為には、

宛如泥中蓮

宛(あたか)も泥中(でいちう)の蓮(はちす)の如し。

<現代文>

学問するときには、怠ることなかれ。

夜眠たくとも夜通し(一晩中)書を声を出して唱えよ。

空腹をも堪えて、昼夜を問わず、もの学びをせよ。

師(師匠)に出会っても、自ら学ばなければ、

単に市人に交わるが如くにして無益である。

(真の師は、弟子から物を学ばざれば何事をも言はぬのであるから、師から善きことを聴かぬのは誠に勿体ないことである)

学問をして習読するも、何度でも繰返して読まざれば、(例えば)隣家の財宝を計算することと同じで何の用にも立たない。

君子(*1)は智者を愛し(親しみ)、小人(*2)はただ経済力のある人と愛する(親しむ)。

(*1君子=徳が高く品位のある人 *2 小人=度量や品性にかけている人)

富貴(*)の家に入りて、俄かに金銀を得ることがあっても、その任に当らざる者は、

(*富貴=資産があり、且つ地位や身分が高いこと)

霜の下で衰え枯れていく花と同じである。

(例え)貧賤(*)に生れても、智恵の有る人は、蓮の花が泥の中より生じて泥に染まらず、清く正しく生きるが如しである。

(*貧賤=貧乏で身分が低いこと)