2020年、ついにプログラミング教育が小学校で必修化されます。その必修化の意味合いについて様々議論が起きています。

「小学校プログラミング教育必修化に向けて」(https://miraino-manabi.jp/assets/data/info/miraino-manabi_leaflet_2018.pdf)には、

プログラミング教育が必修化された背景

2020年度から、すべての小学校においてプログラミング教育が必修化されます。ここで重要なことは、「なぜプログラミング教育を必修化したのか」という点です。

我が国の競争力を左右するのは何か。それは「IT力」です。ヨーロッパでは、「IT力」が、若者が労働市場に入るために必要不可欠な要素であると認識されています。現に、90%の職業が、少なくとも基礎的なITスキルを必要としていると言われており、多くの国や地域が学校教育のカリキュラムの一環としてプログラミングを導入しています。

一方で日本では、2020年までに37万人ものIT人材が不足すると言われています。今後、国際社会において「IT力」をめぐる競争が激化することが予測され、子供の頃から「IT力」を育成して裾野を広げておかなければ勝ち抜くことはできません。そのような思いから、小学校におけるプログラミング教育の必修化は実現されたのです。

・・・文部科学省、総務省、経済産業省が支援する「未来の学びコンソーシアム」には縷縷(るる)説明がされています。小学校での英語必修化に加え、プログラミング教育の必修化は、子供さん達の学びにどのような影響与えていくのか心配なところです。

一方、以下のような考えを述べられている先生もいらっしゃいます。産経新聞「正論」(2019.5.16)からの引用です。

プログラムが「不要」になる時代 同志社大学理工学部教授・三木光範

コンピューターはプログラムで動作する。しかしプログラムが書ける人は不足している。そこで、日本は小学校でのプログラミング教育の必修化などと言っているが、世界は急速に発達し、すでにIT業界ではプログラムを書かないで高度なコンピューターシステムを作る動きが進んでいる。

≪ネジや電池を使うように≫

それはプログラムレスやノンプログラミングという概念である。優秀な人が過去に製作し、多くの人が使用して改良され、評価が高いモジュールや関数、すなわちプログラムの部品を基に、それらを組み合わせるだけで、誰でも簡単に高度なプログラムが製作できる時代になってきた。

たとえば、パソコンで使用するマイクロソフトのエクセルという表計算ソフトウエア。多くの人は名簿や帳簿などにしか使っていないが、複雑な統計処理、回帰分析を使う未来予測、ローンの元利均等返済計算から投資の内部利益率を求める計算、最適化問題の解法まで、500近くの関数が用意されている。

また、最近流行のプログラミング言語であるパイソン(Python)では見やすいウェブページを簡単に作ることや、機械学習のモジュールなど、多くのプログラムの部品が提供されている。

インターネット上では、多くのことがサービスとして提供されている。会計処理や資産管理サービス、電子商取引などのインターネット販売サービス、災害シミュレーションなどの科学技術計算、信頼できる取引を行うブロックチェーン、農地の各地点での温度・日照時間・水分・肥料の管理などを行うIoT(モノがインターネットに繋(つな)がる)のサービスなど、人が仕事をする上で必要となる多くの作業がインターネット上で提供され、それらの作業を組み合わせるだけで、ほとんどのコンピューターシステムが完成する。

すなわち、プログラムの部品を組み合わせ、クラウド上のサービスを組み合わせるだけで新たなコンピューターシステムが完成する。これは、パソコンが部品の組み立てだけで完成することと同じである。ネジや電池のように、ソフトウエアも人類の産物が部品となって、誰でもどこでも使えるようになり、世界中で多くの人に利用され、安価で信頼性があり、業務量の増減に柔軟に対応できる。

≪そこで必要な能力は何か≫

このため、これからの社会で必要なコンピュータースキルとは、システムの目的を明確化し、その目的達成のための手段の選択と組み合わせの多様なデザイン案を、わかりやすい企画書にまとめる能力である。

木工製作でたとえるなら、小学校や中学校で学ぶべきものはノコギリやカンナの使い方ではなく、自分が作りたいモノは何なのか、何のためにそれを作るのか、どんな道具が必要なのか、そして協力して考える能力と経験だろう。それが明確になり、興味が湧けばノコギリを使いたくなる。ノコギリの使い方はその時に覚えるのが効果的だ。ホームセンターで木材を切断してくれるサービスを利用するのもいいだろう。

もちろん、今までにない部品やサービスを作るときには高度なプログラミング技術が必要だ。しかしそれは特別なプログラミング技術を持った少数精鋭のプログラマーがいればよい。一般的なシステムを作るなら今後はますますプログラミングは不要となり、インターネットさえ繋がれば大抵のサービスは簡単に、安価に手に入る。コンピューター自身も、そのプログラムも一般の人には見えなくなり、ある機能を持つサービスだけが存在するのだ。

≪新たな環境に挑む意欲≫

一方、ネットワークが繋がらなくなるとシステムに致命的な支障が出る場合や、ネットワーク経由では自動運転のように反応が遅すぎる場合には、機器に搭載された部品そのものが特定のサービスを提供するようになる。

ここでも、プログラミングは不要であり、電子基板そのものが特定の機能を持つため、周辺機器と接続するだけで高度なシステムが完成する。

人工知能(AI)はプログラミングの自動化も推進する。定型的なプログラミングはすでに関数やサービスになっているが、高度な画像認識や人が話す言葉を理解させる仕事もAIに任せるのが良い。もちろん、AIを使うと言ってもクラウド上の各社のAIサービスを利用するだけだ。

コンピューターのプログラムほど、世界の人類の産物をうまく利用できるものはないだろう。鉄砲や蒸気機関車がポルトガルやイギリスで製造され、日本に到着するには1年ほどの日数がかかり、それを使いこなすには数年の日数が必要だった。

しかし、コンピュータープログラムは、一瞬で世界を駆け巡り、理解が早い人なら1カ月ほどでそれらを使いこなすだろう。必要なのはプログラミング能力ではなく、新たな環境にチャレンジする意欲である。(みき みつのり)

・・・プログラミング教育が小学校で必修化される意味合いについて疑問を持っている筆者にとって、成る程なあ、と思わせてくれる論です。今ここでプログラミング教育を小学校で必修化するのは、世界の潮流からすると周回遅れのように感じていたからです。

この論者は「これからの社会で必要なコンピュータースキルとは、システムの目的を明確化し、その目的達成のための手段の選択と組み合わせの多様なデザイン案を、わかりやすい企画書にまとめる能力」であると断じています。

また、「プログラムレスやノンプログラミングという概念」にも触れ、「特別なプログラミング技術を持った少数精鋭のプログラマー」は常に求められるが、一般的なプログラマーは必要ない時代に入ってきていることも示しています。

結局、「必要なのはプログラミング能力ではなく、新たな環境にチャレンジする意欲である」とまとめておられます。

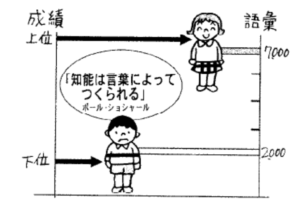

いつの時代も大きな変化の波は起きますが、その変化に柔軟に対応できる力は、単なる知識や技能だけではなく、挑戦する意欲であることは今更言うまでもないことです。従って、小学校教育の要諦は、創意工夫をしながら前向きに物事を捉え、自ら目標を設定し、それに向けて精進する力を身につけさせることではないでしょうか。

夜に輝く護衛艦157