子供達が学ぶ上で、日本の正しい歴史や地理などの社会科目は日本人としてのIdentity(アイデンティティ;同一であること、同一性)を保つためにも重要な科目です。

しかし、学校ではお座なりな暗記科目としての扱いでしかないようです。

長崎市五島町の羅針塾 学習塾・幼児教室では、様々な正しい知識を身につけていくことが、健全な日本人として肝要であると考えます。

そこで、六年程前にブログで掲載していた記事(教科書に載らない歴史上の人物)を加筆しつつ再掲します。

***************

「元気のでる歴史人物講座」日本政策研究センター主任研究員 岡田幹彦氏の記事(産經新聞)から、素晴らしい歴史上の人物を適宜ご紹介します。

■パラオ国旗と敵将からの詩 中川州男

太平洋にあるパラオ共和国は親日国として知られている。

国旗は日の丸と同じ構図で、黄色の丸の回りが青色で月章旗と呼ばれる。

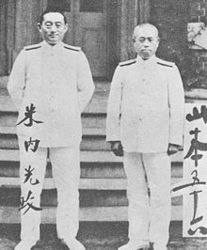

日本を深く尊敬し、手本として見習う意味がこめられている。昭和19年9~11月、この国のペリリュー島で日米の激戦が行われ、中川州男(くにお)陸軍大佐(死後中将)の率いる日本軍1万は米軍4万8000と70余日間戦い、玉砕(全滅)した。

米軍は2~3日で終了するはずの戦いに難戦、第1海兵師団は壊滅、敗退するほどの辛酸をなめた。

中川大佐以下、将兵の奮戦が米軍に与えた物理的、心理的打撃は大きかった。日本軍は戦力がいかに劣っていても最後まで死力を尽くして戦う世界稀有の恐るべき軍隊であることを米軍に強く銘記させたのがこの戦いである。

この後、硫黄島、沖縄で同様の戦いが続く。アメリカ太平洋艦隊司令長官のニミッツは、中川大佐ら日本軍将兵の勇戦と玉砕を讃えて次の詩を作っている。

『この島を訪れるもろもろの国の旅人たちよ

故郷に帰ったら伝えてくれよ

日本軍人は全員玉砕して果てた

この壮絶極まる勇気と祖国を想う心根を』

愛する祖国を命を捧げて守らんとする心に敵将も強く心を打たれるのである。

愛国心は万国共通である。

中川大佐はじめ玉砕した将兵の願いは、ひとえに祖国日本の滅亡を防ぐことであった。

パラオ国旗(月章旗)

筆者は、歴史は現代からさかのぼって、過去の歴史を紐解くべきだと考えています。

いま、私たちがここにいるのは、親・祖父母・ご先祖様、そして多くの先人たちの力があったからです。

その身近な親の時代はどうだったのか、祖父母の時代は、曾祖父母の時代は・・・とさかのぼれば、子供たちも親近感と共感を覚えていくはずです。

中川 州男(なかがわ くにお)陸軍中将 (さらに…)