幼児教育・学習塾の羅針塾では、口をしっかり開けて音読する習慣を身に付けさせます。現在の小学校教育では、児童の音読の声が校舎に響くような時代が遠いものになりました。ハキハキ応える子供さんが少なくなっているように感じるのは筆者だけでしょうか。

さて、再々、引用してご紹介する「国際派日本人講座」から、歴史に学ぶお話です。少し長いお話ですが、判りやすいのでそのまま引用します。

日本外交史上の最高傑作「日英同盟」に学ぶ http://blog.jog-net.jp/202105/article_3.html

■1.日本外交史上の最高傑作「日英同盟」

かつて香港返還時に約束した「一国二制度」を反故(ほご)にされた英国は、中国の覇権主義に怒り、最新鋭空母「クィーン・エリザベス」を極東に派遣し、佐世保などに長期駐留させることを決定しています。世界有数の艦船補修能力を持つ佐世保は、同空母の活動の理想的な支えになるでしょう。

同時に、英国は正式に日本をファイブ・アイズに招待しています。ファイブ・アイズ(5つの目)とは、アメリカ、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの英語国5カ国からなる諜報活動協力機関です。日本と英国は1902年から20年間にわたって日英同盟を結び、強い信頼関係を築きました。その成功体験もあって、イギリスは「新日英同盟」を目指しているかのようです。

日英同盟はイギリスにとっても日本にとっても大きな効用をもたらした理想的な同盟でした。その鮮やかな外交は、自らも外交官出身であり、外交史の名著を残された岡崎久彦氏をして、「明治の人というのは、どうしてここまで国際情勢を理解する能力があったのだろうか」と感嘆させています。(岡崎久彦『小村寿太郎とその時代』PHP文庫、H15)

日英同盟の締結を進めた当時の首相は、桂太郎でした。安倍前首相に抜かれるまで、通算在職日数2,886日の記録保持者です。桂内閣はどのような考えで、日英同盟を構想し実現したのか、それを知ることで、我々は同盟とは何か、を学ぶことができます。

・・・小・中学校で学ぶ日本史には、大正時代ごろまでは授業で簡単に学習します。しかし、具体的で分かりやすい国際関係や戦争などの背景を説明されることは、先生の技量次第で、しっかり学ぶことはできません。

■2.日露協商か、日英同盟か

同盟締結の前、ロシアの脅威は着々と日本に迫っていました。

まず1895年には、日清戦争の結果、日本が得た遼東半島を、フランス、ドイツも加えた三国干渉により清国に返還させ、その上で半島先端の旅順・大連を租借しました。旅順港は黄海の中央にある要衝で、北京や天津、満洲、朝鮮半島北部への海運を押さえることができます。ロシアはこの旅順を近代的な要塞で囲み、後の日露戦争で日本を苦しめます。

1900年には義和団の乱に乗じて、満洲全体を軍事占領しました。乱の後も約束した撤兵を実施せず、そのまま居座り続けます。1903年5月には満洲と朝鮮の国境をなす鴨緑江河口沿いの龍岩浦(りゅうがんぽ)を韓国から租借して、軍事基地を建設しようとしました。朝鮮半島にまで、手を伸ばされては、日本の安全も風前の灯火です。

ロシアの侵略をどう防ぐか。考えられる手段は次の二つでした。

・日露協商: 満洲のロシア支配を認める代わりに、朝鮮半島の日本の権益を認めて貰おう、という考えで、伊藤博文率いる議会の多数派・政友会が主張しました。

・日英同盟: 英国と組んで、ロシアを牽制しようという考え方です。必ずしもロシアとの戦争に入るということではなく、英国との同盟がロシアへの抑止になるという考えもありました。

■3.同盟相手として、ロシアよりも英国を選ぶべき理由

桂首相は日英同盟を選ぶべきだと、明確に考えていました。

__________

桂の観察によると、「親露論はロシアに敵対することはとうてい不可能だという考えに基づくものであり、維新以来の日本の苦しい経験を考えればまんざら無理でもない。しかしこれは一時の平和論であって、ロシアは満洲を取れば韓国にも手を出し、いずれは日本と衝突せざるをえない。

さもなければロシアのいうがままに屈従するしかない」のであり、英国はすでに全世界に領土をもっていて日本まで取りにくる心配はないのだから、英国と組んだほうがよいという考え方だった。[岡崎、p201]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

岡崎氏は、こうも述べています。

__________

とくに相手がロシアである場合は、(JOG注: 朝鮮半島の)中立化というのは、ロシアが朝鮮半島を取る準備ができるまでのあいだの中立であり、準備が整えば取るということであるから意味がない。英米も含めて列国の承認の下に中立をさせてみても、日露以外はどこも陸軍を派遣する力はないのだから、ロシアが約束に違反して武力で進出してきた場合、誰も助けに来られない。[岡崎、p196]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

このように同盟を組む場合には、相手が裏切る可能性、そして裏切った場合にどのような対抗措置が可能であるか、まで考える必要があるのです。

当時、日本側はイギリスが同盟国として信用できるかどうか徹底的な調査も行なっています。調査によって、イギリスはかつて同盟の義務を破ったことはないと分かりました。満州からの撤兵を約束しながらすぐに反故にするロシアに比べれば、はるかに信用できる相手でした。

現代の日本では、中国との経済関係の重要性を鑑みて、いまだに日中友好にしがみついている人々もいますが、中国がいつまで、またどこまで日本の経済的利益を尊重してくれるのか、また、裏切られた場合、日本側として何か手があるのか、を考えなければなりません。

・・・日本周辺では、Ruussian Federation(ロシア)、People’s Republic of China(シナ)、Democratic People’s Republic of Korea(北朝鮮)と、核兵器や中距離ミサイルを備えた国が存在し、日本にとって大きな脅威となっています。

しかし、このような緊張した国際関係や軍事的な脅威について、学校で教える事がありません。本来であれば、日本を取り巻く国際関係を歴史に学ぶべきです。

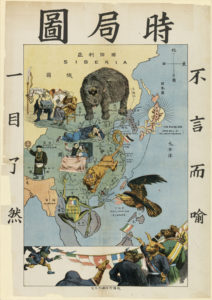

日本を取り巻く国際関係がよく理解できる地政図

地図を大陸側から見ると、日本列島が近代以降のRuussiaやChinaの海洋進出を妨げている事がよく判ります。

■4.英国も日本と組むしかなかった

同盟とは相手のあることですから、相手にとってどのようなメリットがあるのかも考えなければなりません。英国は「名誉ある孤立」と称して、長らく同盟国を持っていなかったのですが、この頃には極東では同盟国を必要とする事態になりつつありました。

英国にとって上海や香港などが中国における権益の中心であり、満州や朝鮮はあまり重要でない地域でした。しかしそこに仮想敵国であるロシアが南下してくると、英国の権益も脅かされます。特にロシアが新鋭艦を極東に集中的に配備することによって、イギリスの戦力的な優位も揺るがされる事態になってきました。

1901年4月時点の極東の海軍力は、英国の17万トンに対し、ロシアは12万トンと、まだ英国の方が優勢でした。しかし、もうひとつの潜在的敵国フランスが8万トンの海軍力を保持しており、仏露が組むと20万トンと、英国単独では劣勢になってしまいます。

しかし英国が日本と組めば、日本の20万トンと合わせて37万トン。露仏の2倍近くと、圧倒的な優勢に立てます。逆にもし日本がロシア側に立てば合計32万トンと、英国単独の17万トンの2倍近くになってしまいます。英国として極東での権益を維持するためには、日本と組むしかないという状況でした。[岡崎、p199]

当時の日本は開国後30数年であり、日清戦争に勝ったとはいえ、グローバルパワーとは程遠い存在でした。また非白人国家として、見下されてもいました。一方の大英帝国は七つの海を支配する世界一の強国、それも「名誉ある孤立」を標榜して、独力で世界のどこでも戦える国でした。こうした従来のイメージから見れば、日英同盟は「月とすっぽん」の組み合わせでした。

しかし、冷静に戦力を計算すれば、両国にとってごく合理的な選択だったのです。従来の先入観にとらわれず、こういう選択ができたところに、岡崎氏が「どうしてここまで国際情勢を理解する能力があったのだろうか」と賛嘆しているのです。

現在の日米同盟でも、アメリカがどれだけ日本を真剣に守ってくれるのか、と問う際には、日本との同盟がどれだけアメリカのメリットになるのかということを自問する必要があります。そして、同盟国から見た自国の価値をより高めるには、どうすれば良いのか、も考えた体制整備が必要なのです。たとえば、台湾やフィリピンとの連携には、同じアジアの国家として日本が貢献できます。

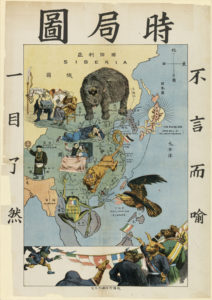

National Archives Identifier (NAID)から

■5.英国の信頼を勝ち得た日本兵の精強さと律儀な外交姿勢

同盟を構築し維持するには、こうした国益の計算と共に、相互に対する信頼をどれだけ持っているかがポイントとなります。英国が日本を信頼するようになった一つの事件があります。1900年に起こった義和団の乱です。多くの民衆が進出しつつある外国勢力に反発して反乱を起こし、清国政府は北京の公使館員や居留民を保護するどころか、それに乗じて逆に欧米列国に宣戦布告しました。

ここで自国民保護のために欧米日8カ国の連合軍が北京を目指したのですが、それが到着するまでの間、北京では各国公使館員たちが籠城して、暴徒から身を守りました。その際に大活躍したのが柴五郎少佐率いる日本の公使館付き将兵たちでした。

その精強ぶりに感銘を受けた英国マクドナルド公使は、連合軍が北京に入城した際の列国会議で「北京籠城の功績の半ばはとくに勇敢な日本将兵に帰すべきものである」と発言をしています。柴中佐には欧米各国からも勲章授与が相継ぎました。

しかも駆けつけた連合軍1万8千の半分近くは日本軍でした。この時は陸軍大臣であった桂太郎は、当初、解決の主導権は欧米諸国が握るだろうし、日本が大軍を送っても列国の猜疑を招くだけだから、と慎重な姿勢を見せていました。

しかし、清国軍まで連合軍に刃向かうようになり、イギリスは日本の大量派兵を、再三、要請しました。緊急の事態に、近くから大軍を送れるのは日本だけだったからです。それでも各国は日本に対する猜疑心から、賛同しませんでした。

しかしついに清国の政府軍と義和団合わせて10万という勢力が連合軍に襲いかかるという事態となって、各国も日本陸軍の出動を求めざるを得なくなりました。そして連合軍は日本の増援で力を得て、北京に辿り着くことができたのです。

乱平定の後、日本軍の占領地域では兵士による略奪は一切起きず、その治安の良さは市民の間のみならず、連合軍の間でも評判となりました。義和団の乱の後も撤兵の約束を反故にして満州に駐留を続けたロシアと、日本軍の律儀さの対照は鮮やかでした。

日本将兵の精強ぶりと信頼に足る外交姿勢に感銘を受けたマクドナルド公使が、日英同盟締結時には駐日公使となっていました。「一時帰国の際に英国の指導者に詳しく東洋の事情を説明したが、その際、日本人と日本軍の信頼すべきことを説得力をもって説いたことは想像に難くない」と、岡崎氏は記しています。[岡崎、p193]

同盟には利害の計算と共に、相手国に対する信頼感があるかどうかが大切な働きをします。この点は、現代の日米同盟でも重要な点です。例えば米軍の艦船が第三国の攻撃を受けている際に、そばにいる自衛艦が自衛権の範囲外だからという理由で座視していたら、その途端に米国民は日米同盟を維持する気持ちなど失ってしまうでしょう。

憲法9条がどうのこうのなどという理屈は、米国民には通用しません。そんな不都合な憲法なら、なぜさっさと改憲しないのか、と言われたら返す言葉がありません。それが国際常識だからです。この点は、現在の日米同盟の最大のリスクなのです。

連合軍の兵士。左から、イギリス、アメリカ、ロシア、イギリス領インド、ドイツ、フランス、オーストリア=ハンガリー、イタリア、日本。(ウキペディアより引用)

■6.効果絶大だった英国の情報力支援

同盟の効果は戦争抑止の面でも期待できます。戦争を仕掛けようとする第三国に対して、その代償を大きくして、思い留まらせる可能性があるからです。軍事同盟を結べば、同盟国の戦争に巻き込まれるというのは、同盟の戦争抑止効用を知らない考え方です。

同時に、同盟を通じて自国の弱点を補強できるというメリットも重要です。岡崎氏は、こう述べています。

__________

・・・イギリスの情報部との接触は絶大な効果があったと推定される。自分の情報と判断を英国のそれとつきあわせてみるだけで、情報 の精度は格段にあがるし、またその過程で情報処理のノウハウを学ぶことができる。何よりも大事なのは、総合的なバランスのとれた判断をすることである。

七つの海を支配して世界の情報を一手に握っている国と常時対話するだけで、個々の情報の軽重、玉石の見分け方は自ずからわかってくる。日英同盟廃棄後、第二次大戦の敗戦まで、日本が情勢判断でどれだけの錯誤を犯したかを考え、そのほとんどはアングロ・アメリカ世界と情報協議をしていれば避けえたことを考えると、思い半ばに過ぎるものがある。[岡崎、p233]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

英国の情報力の一例として、次のような事例があります。イタリアで建造中の重巡2隻が竣工に近いという情報を、英国がつかんで日本に教えてくれました。ロシアがこれを知ったのは1日遅く、買収価額でせり上がってきましたが及ばずに、開戦のわずか1ヶ月余り前に日本が手に入れました。

この2艦は『日進』『春日』として日露戦争で大活躍します。英国からの情報がなければ、日本が知らないうちに、この2艦がロシア側の戦力になっていた、という事態もありえたでしょう。

英国は日本を正式にファイブ・アイズに招待しているとのことですが、米英の情報網から、多くの機密情報を得られるということは、日本の安全を飛躍的に高めることになります。もっともそのためには、我が国が独自の諜報能力を持って日本からも有益な情報提供ができるようになること、十分な機密保持体制を構築して、共有された情報を盗まれたりしないようにしなければなりません。

■7.「鯨とシャチの同盟」

日英同盟を「鯨とシャチの同盟」と喩える見方があります。この喩えからグローバル・パワーとローカル・パワーが同盟する価値をよく理解することができます。

__________

それでは鯨の利益とは何か、それは熊が柄にもなく海の浅瀬に踏み込んでくるのを防ぐことである。それには小柄だが敏捷(びんしょう)で剽悍(ひょうかん)なシャチの加勢が心強い。シャチは地元の海の住人ですぐ駆けつけてくれるし、小回りも利き、地理をよく知っているのである。[佐々木隆『日本の歴史21 明治人の力量』講談社学術文庫、H22、p21]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

この例えは現在の日米同盟でもそのまま成り立ちます。同盟とはクジラが無償の愛でシャチを守ってくれるものではありません。またシャチが金を払ってクジラを用心棒として雇うことでもありません。

シャチとクジラは異なる能力を持って補完しあい、それによって第三国の侵攻を抑止するのです。そのためには我が国がシャチとして、どのような強みを持つべきなのか、よく考えなければなりません。こういう視点を日本国民は国民常識として持っておかなければならないのです。

・・・日本には「非核三原則」という政治的なスローガンのもと、日本の国防を他国である同盟国の米国に委ねる施策を長年とってきています。

米国のアフガン撤退(2021年8月)以降、国際社会は「自ら守ることのできない国」に、いつまでも手を差し伸べることはない、というcool(冷静な)で常識的な判断力を、日本人は持たなければなりません。