幼児さんの塾生が一斉にある本の音読をしている際に、「おめずおくせず」という語句が出てまいりました。

「怖めず臆せず」とは、「少しも怖れたり気後れすることなく。堂々と。」の意です。塾生が長じて成人してからも、立派な日本人として怖めず臆せず、其々の行く道を歩んで貰いたいと祈念するばかりです。

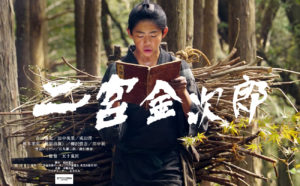

さて、「我が道を行く覚悟」について、二宮翁夜話 巻一 十より、引用してご紹介します。

翁曰、 親の子における、農の田畑に於る、我道に同じ、 親の子を育(ソダツ)る無頼(ブライ)となるといへども、養育料を如何せん、農の田を作る、凶歳なれば、肥代(コヤシダイ)も仕付料も皆損なり、夫(それ)此道を行はんと欲する者は此理を弁(ワキマ)ふべし、

・・・二宮翁が仰るには、親が子に対する姿勢、農業の田畑に対する姿勢は、私にとっては同じ「道」である。親が子を育て、無頼(定職を持たず、素行の悪いこと)となるとしても、その養育料をどうしたら良いのか。農業の田を作る際に、凶歳(不作の年)となれば、肥料にかかる費用も仕付け(作物を植え付けること。特に、田植え。)の費用も、皆損をすることになる。そもそもこの道を行おうと欲する者は、この理(物事の筋道。道理。)を弁えて(善悪の区別をして)おかなければならない。

吾始(ハジメ)て、小田原より下野(シモツケ)の物井の陣屋に至る、己が家を潰して、四千石の興復一途(いちず)に身を委(ユダ)ねたり、是則(これすなわち)此道理に基けるなり、

・・・私(二宮翁)は、始めて小田原(現神奈川県の小田原)より下野(旧国名、現栃木県)の物井の陣屋(*)に赴任した。己(自分自身)の家を潰して(犠牲にして)、四千石の復興に一途(一つのことだけに打ち込む事)に身を委ねた(一身を捧げた)。これはすなわちこの道理に基づいていたのである。

(*)物井の陣屋:小田原城主である大久保加賀守忠朝の三男教信が分家して、旗本であった宇津家を再興した。その際下野国桜町領にて四千石を知行し、元禄12年(1699)この地に陣屋を創設した。

その後、五代教成にいたり、領内がすこぶる疲弊し、陣屋役所の頽廃も極度に達したため、財政改革・領地復興のために本家である小田原藩から依頼され、二宮金次郎が文政5年(1822)に赴任することになった。以来26年間、桜町陣屋を中心に活動し、桜町領の復興に成功した。

陣屋は旗本宇津家の知行所三か村(物井・横田・東沼)四千石の統治のために、元禄12年(1699)創設され、明治4年(1871)に至る172年間の役所である。敷地構内は東西約90m、南北約109m、回字形で面積1.1ヘクタール余をはかる。内部には田畑、宅地、池、井戸、神社等がある。周辺に土塁をめぐらし、外周三方に堀が通じている。

その後、二宮金次郎は日光神領の復興を命じられ、今市報徳役所にあって着々成果を上げたが、70歳で亡くなり、如来寺(現在の報徳二宮神社境内)に埋葬された。

夫(それ)釈(シヤク)氏は、生者必滅(セウシヤヒツメツ)の理を悟り、 此理を拡充して自ら家を捨(ステ)、妻子を捨て、今日の如き道を弘めたり、只此一理を悟るのみ、

・・・そもそも、お釈迦様は、生者必滅(しょうじゃひつめつ:生ある者は必ず死ぬという事)の理(真理)を悟られ、この理を拡充(広げ、充実させること)して自ら家を捨て、妻子を捨て、今日の如き「道(仏道)」を弘められた。ただこの一理(一通りの道理)を悟るのみである。

夫(それ)人、生れ出(いで)たる以上は死する事のあるは必定(ひつじょう)なり、長生といへども、百年を越(コユ)るは稀なり、限りのしれたる事なり、 夭(ワカジニ)と云(いう)も寿(ナガイキ)と云(いう)も、 実は毛弗の論なり、譬(タトヘ)ば蝋燭に大中小あるに同じ、 大蝋といへども、火の付(つき)たる以上は四時間か五時間なるべし、 然れば人と生れ出(いで)たるうへは、必(かならズ)死する物と覚悟する時は、一日活(イキ)れば則(すなわち)一日の儲(マフケ)、一年活(イキ)れば一年の益也、故に本来我身もなき物、我家もなき物と覚悟すれば跡は百事百般皆儲なり、予が歌に「かりの身を元のあるじに貸渡し民安かれと願ふ此身ぞ」、 夫(それ)此世は、 我(われ)人(ひと)ともに僅(ハツカ)の間の仮の世なれば、 此身は、かりの身なる事明らかなり、 元のあるじとは天を云(いう)、このかりの身を我身と思はず、生涯一途(ヅ)に世のため人のためのみを思ひ、 国のため天下の爲に益ある事のみを勤め、一人たりとも一家たりとも一村たりとも、困窮を免(マヌカ)れ富有になり、土地開け道(ミチ)橋(ハシ)整ひ安穏に渡世の出来るやうにと、夫(それ)のみを日々の勤とし、朝夕願ひ祈りて、おこたらざる我(わが)此身である、といふ心にてよめる也、是(コレ)我(ワレ)畢生(ヒツセイ)の覚悟なり、我道(ワガミチ)を行はんと思ふ者はしらずんばあるべからず

・・・そもそも、人は生まれ出でたる以上は死ぬことは必定(ひつじょう:必ずそうなることは決まっていること。そうなることが避けられないこと)である。長生きをするとしても、百歳を超えることは稀であり、(所詮は)限りあることである。夭逝(ようせい:年若くして死ぬこと)というも長寿(ちょうじゅ:長生きすること)というも、実は毛弗(もうふつ:わずかな違い)の論である。

たとえば、蝋燭(ろうそく)に大中小あることと同じである。大蝋(大きな蝋燭)といっても、火がついた以上は(燃えている時間は)四時間か五時間しかない。そうであるから、人として生まれ出でた以上は、必ず死すべきものと覚悟(悟りを開くこと)するときは、一日活きれば(生存すれば)則ち一日の儲け、一年活きれば一年の益(利得)となる。故に、本来(もともと)我が身も無いものと、我が家も無いものと覚悟すれば、跡(あと:人が残したもの)は百事百般(色々なことやいろいろなほうめん、万事万般)は皆儲けである。

予(私)の歌に、

「かりの身を 元のあるじに 貸渡し 民安かれと 願ふ此身ぞ」

そもそもこの世は、私も人も共に僅かの間の仮の世であるから、この身は仮の身であることは明らかである。元のあるじとは、天のことである。この仮の身を我が身と思わず、生涯を一途に(一筋に)世の為人の為とのみ思い、国の為、天下の為に益(役立つこと)あることのみを、勤め(当然しなければならない)れば、一人でも一家でも一村であっても、困窮(貧乏で困ること)を免れ、富有(豊かで富むこと)になる。土地を開墾し、道や橋を整えることができ、安穏(穏やかで無事な様)に渡世(社会の中で働きつつ生きること)出来るようにと、それのみを日々の勤めとし、朝夕(朝な夕なに)願い祈って、怠り無い私のこの身よ、という心にて詠んだのである。

これは私の畢生(ひっせい:生涯、一生)の覚悟である。

我が道を行わんと思う者は、知らずんば在るべからず(知らずにあるべきでは無い、知らずに居られようか)。

・・・私達の御先祖様達は、此のような覚悟を常に心に留めて精進をしていたのです。管見ながら、古典を紐解くことによって、幼児期から倫理観と志を植えつけていくことが肝要では無いか、と。