長崎市五島町にある学習塾・幼児教室 羅針塾 https://rashinjyuku.com/wp では、塾生が日々国語辞典や漢字辞典などの辞書を活用しています。言葉の意味合いをしっかり理解すると、話したり本を読んだりするのが楽しくなります。

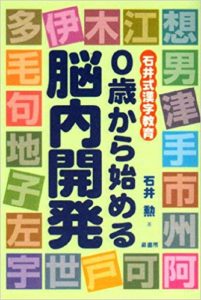

石井勲先生著作「0歳から始める脳内開発ー石井式漢字教育」の「第5章お父さんとお母さんのための漢字の常識」に、「漢字は学問の基礎である」という項目があります。非常に示唆的であるので、引用してご紹介いたします。

漢字は学問の基礎である

漢字というものは本当に素晴らしいもので、あらゆる学問の基礎、日 本人にとっては基礎中の基礎なのです。この力を伸ばして、より多くの ものを身につけさせてやるということが、教育でいちばん重要なことで す。

子どもには自ら進んで学ぼうとする本能があるから、それを正しく伸 ばしてやり、自ら求めさせるような環境をつくって、いたずらに詰め込ん で口を開けて待つような子どもに育てないでいただきたいのです。

今の幼児教育は、あまりにもいろんなことをやり過ぎます。欲を出さ なくていいのです。あれもこれもできるということは、何もかもいい加減 にしかできないという欠陥を、当然秘めているわけです。昔から「多芸 は無芸」といいます。何もかもできるということは、何もできないというこ とに通じます。

一芸に秀でていればいいのではないですか。その一芸の、いちば ん基本になるものは何でしょうか? それは、まず読解力を養うことで す。読解力を養うためには、その基本である漢字を身につけねばなり ません。これさえやれば、どんな道でも自然に開かれていきます。

幼児に対する漢字教育は、詰め込み教育であってはいけません。そ ういうやり方をすると、最初は興味を持っても間もなくそっぽを向くように なります。そうなるともう伸びなくなります。子どもは自分で知りたがっているということを、いつも念頭に入れておいてください。

子どもが持っている“目分から求める”能力を生かすようにしないと、 子どもは親から指示されなければ何も考えようともしないし、学ぼうとも しなくなります。まして自分の頭を使って、新分野を開拓する気持ちは起きるはずがありません。

今の教育は、子どもたちが本来持っているヤル気の芽を摘むようなやり方です。

私の漢字教育の基本は、「漢字で教える」ことです。大人が「漢字を使う」ことです。大人が使ってみせることで、かたわらで聞いている子ど もの言語生活が豊かになっていくのです。

いちばん必要な能力は、本を読む力です。楽々と読むのと苦労して 読むのでは、一生の間に大変な違いが出てきます。子どものときから 本を読めるようにする、本に興味を持たせるためには、幼児期からの漢 字教育は不可欠です。

小学校から漢字を学ばせる――これが常識になっている今日の教 育者の認識では、まったく理解におよばないでしょう。しかし幼児期か らやればどんな子どもだって容易に本が読めるようになります。ところ が大事な幼児期を無為に過ごして、小学校へ入ってから始めるので、 苦労しても身につかないだけなのです。

筆者は、幼児期に母親と一緒に市場に買い物に行くのが楽しみでした。今では日常の買い物に「市場」に行くことはほとんど無いのが現状ですが、当時は市場への往復や市場の中にも様々な漢字が溢れていました。看板や商品の表示など、漢字表記ですから、目に入る漢字は全て母親に尋ねたものです。漢字の熟語もあれば、送り仮名のついた漢字もあります。その都度都度、丁寧に説明してくれました。おそらく、子供が一つ一つ尋ねることと、それに応えることを母親は楽しんでいたのでしょう。毎日毎日、ほぼ同じ道を歩くわけですし、また他の用事で違う町に行くと、さらに様々な漢字が出てきます。これを繰り返す事で、自然に様々な漢字を読めるようになりました。一つの漢字を読めると、もっと知りたいという自然な欲求が出てきます。また、人名にも様々な漢字が用いられていますから、母親の側で日常を過ごしていると、同様にその都度尋ねます。音読み訓読みの違いもすんなりと入ってきていますから、小学校に上がっても授業が易しすぎて詰まらないと感じた思いがあります。結果、人名漢字も同じ年齢の子と比較して読めた記憶があります。

引用した石井先生のお話は、経験上首肯できることが多々有ります。時代が違うと言われればそれまでですが、街中にある看板や様々な表示は、随分漢字が減ってきています。アルファベットや漢字仮名交じりが当たり前のような状態です。

従って、幼児期の語彙力をいかに増やしていくか。漢字の学びをどのようにしていくか。親御さんの創意工夫が必要です。