長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp は、情報が溢れる現代だからこそ、限られたものの中から精選して学ぶ価値のあるものを熟読玩味する必要があると考えます。

先のブログでご紹介した「幼學綱要(ようがくこうよう)」卷之三 勤學第六 には、勤學についての数多くの古人聖賢の逸話が紹介されています。そのうちの一つをご紹介します。

塙保己一 源氏物語を講す

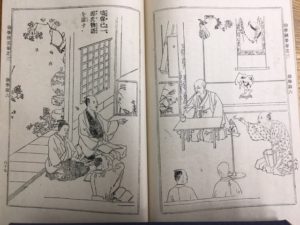

○塙保己一(ハナワホキイチ)ハ、武蔵(ムサシ)ノ國兒玉郡保木野(ホキノ)村ノ人ナリ。幼時病テ明ヲ失フ。年十五ニシテ江戸ニ出ズ。雨富某ノ家ニ寄リ。絃歌鍼治ヲ學ブ。成ラズ獨古書ヲ好ミ。一書ヲ得レバ。則人ニ請テ之ヲ讀マシメ。一事ヲ聞ケバ。則人ニ請テ之ヲ校セシム。聞ケバ輒誦ヲ成シ。心耳ト謀リ。遂ニ文字ニ通ズ。萩原。川島。山岡ノ諸人ニ從テ。漢籍ヲ受ケ。皇朝ノ學ヲ修メ。傍ラ律令ヲ學ブ。年二十四。賀茂真淵ノ門ニ入リ。益皇朝ノ學ヲ勤ム。凡ソ皇朝ノ歴史。律令格式ヨリ。歌書物語及ビ漢籍ニ至ルマデ。渉猟シテ暗記セザルコト無シ。遂ニ和學講談所ヲ設ケテ教授ス。門徒頗ル盛ナリ。壯歲ヨリ。群書類従編輯ノ業ヲ起シ。四十五年ヲ閲シテ。千二百七十部六百七十卷ヲ刻ス。續編千八百部。又繼デ成ル。共ニ三千七十部ナリ。保己一。嘗テ源氏物語ヲ某氏ニ講ズ。日暮テ風燈ヲ滅ス。坐人暫ク講ヲ輟メムコトヲ請フ。保己一曰ク。何ノ故ゾ。曰ク。風燈ヲ滅ス。當サニ之ヲ點ズベシ。保己一笑イテ曰ク。目アルノ人。誠ニ事ニ便ナラズト。

「塙保己一は、武蔵国兒玉郡保木野(ホキノ)村の人である。幼い時に病により失明する。齢十五歳で江戸に出る。雨富某(ぼう:意図的に名を示さない)の家に寄宿する。絃歌(琵琶・箏・三味線など弦楽器を弾きながら歌う歌)鍼治(鍼を用いて治療する術)を學ぶ。(しかし)成就せず、独り古書(昔の書物)を好む。一つの書を手に入れれば、即座に人に請うてこの書を読んで貰う。あることを聞けば、即座に人に請うてこれを校(比べあわせて正すこと、調べること)させる。聞けば、直ぐに(ただちに)、謡いだす。心耳(心で聴くこと)を謀る(努力する)ことにより、遂に文字に通暁(つうぎょう:隅々まで知ること)する。萩原、川島、山岡の諸人(多くの人、様々な人)に従い、漢籍(支那の書籍)を學び、皇朝(皇国の朝廷)の學問を修める。その傍ら、律令(律は刑法、令は行政法、訴訟法などにあたる)を學ぶ。齢二十四歳のとき、賀茂真淵の門に入り、益々、皇朝の學問に勤む(いそしむ:努めること)。凡そ(そもそも)皇朝の歴史、律令格式、歌書(和歌についての書物。歌集や歌学書・歌論書)・物語(日本の古典文学で「竹取物語」「伊勢物語」にはじまり、「宇津保物語」「源氏物語」を頂点とし、鎌倉時代の擬古物語に至る物語を指す。)及び、漢籍に至るまで、渉猟(たくさんの書物を漁り読むこと)して暗記しないことはなかった。そしてついに、和學講談所を設立して教授することになる。その門弟は非常に多かった。壮年(働き盛りの年齢)より、群書類従の編輯(一定の方針のもと文献などを集めてまとめること)の作業を始め、四十五年間閲(けみ:校正の目的で調べること)して、千二百七十部六百七十卷を刻(版木を製作)する。続編千八百部もまた続いて成す。併せて三千七十部である。

塙保己一がかって源氏物語を某氏(ある人)に講義をした。日が暮れて、風で灯火が消えてしまった。その場の受講者が暫く講義を止めてほしいと要請した。保己一が曰く、何の理由で講義を止めるのだ、と。曰く、風で灯火が消えたので、火を点ずるのです、と。保己一笑って曰く、目が視える人は、かえって必要なときに不便なものですね、と。」

絹本著色塙保己一像(住吉広定(弘貫)筆、個人蔵、福島県指定重要文化財) ウキペディアより。

塙保己一(はなわほきいち)(1746―1822)

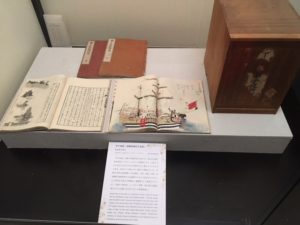

江戸後期の国学者。延享(えんきょう)3年5月5日生まれ。武蔵(むさし)国児玉(こだま)郡保木野(ほきの)村(埼玉県本庄(ほんじょう)市児玉町)の百姓荻野宇兵衛(おぎのうへえ)の長男。幼名寅之助(とらのすけ)。7歳、病により失明、辰之助(たつのすけ)と改称。15歳、江戸に出、雨富検校須賀一(あめとみけんぎょうすがいち)に入門、千弥と改名。翌年、須賀一の勧めで、歌学を萩原宗固(はぎわらそうこ)に、神道を川島貴林(たかしげ)に学ぶ。のち故実を山岡浚明(まつあけ)に、医学を東禅寺の孝首座(こうしゅそ)に学ぶ。18歳、保木野一と改名。24歳、宗固の勧めで賀茂真淵(まぶち)に入門。30歳から塙姓(須賀一の本姓)を称し、名も保己一と改める。34歳、各地に存する未刊の国書を叢書(そうしょ)として出版することを志し、41歳(1786)から『群書類従』(530巻1270種)の刊行を開始し、幕府の援助を得て、74歳(1819)完成する。当時の本屋は仲間以外の出版物を扱わなかったので、販売面でも苦労し、年頭には予約購読者を訪ねて挨拶(あいさつ)して回ったという話も伝わる。

48歳(1793)江戸・表六番町和学講談所を開設し、後進の教育と、図書・史料の研究調査活動を進めた。温故堂の号は、初め松平定信(さだのぶ)が講談所に命名したもの。『大日本史』の編纂(へんさん)・校訂に協力したほか、『続群書類従』『史料』などの出版も計画したが未完成に終わる。76歳、総検校となる。著書に『花咲松(はなさくまつ)』『武家名目(みょうもく)抄』などがある。『群書類従』の版木1万7244枚は東京都渋谷区東の温故学会に、和学講談所の蔵書は国立公文書館に現蔵。文政(ぶんせい)4年9月12日没(文政5年7月9日公儀に届出)。76歳。墓は東京都新宿区若葉町の愛染院と埼玉県本庄市児玉町の竜泉寺とに現存する。本庄市には記念館があり、生家も保存されている。[梅谷文夫]

『太田善麿著『塙保己一』(1966・吉川弘文館) ▽温故学会編『塙保己一研究』(1981・ぺりかん社)』大日本百科事典からの引用