国柄探訪:和食が救う高齢化社会 和食がもたらす、自然と調和した食べ方、生き方が、高齢化社会を救う。

■1.和食を堪能するフランス人

先日、所用あってパリに数週間滞在したが、この地での日本食の人気は凄まじい。ある観光サイトで見ると、パリにある約1万5千軒のレストランのうち、「和食」のカテゴリーに入っているのが760軒ほど。パリのレストランの20軒に1軒は和食だと考えると、その人気ぶりが窺える。

世界のどこでも日本食は大人気だが、パリでの特徴は、一定レベル以上の店では、中国人や韓国人のやっている「エセ日本食レストラン」などはなく、日本人のシェフたちが腕を振るって、本物の日本料理を出しているという点である。そしてどうもフランス人客には、その味が分かるようなのだ。

ある店で、小さな高野豆腐が出てきて、これは西洋人には受けないだろうと思っていたら、一緒に食事をしていたフランス人が感に堪えないような表情をして、「うむ、これはおいしい」などと唸る。そんな玄人好みの日本料理を、周囲のフランス人客たちも味わっている。

食文化は民族毎に違うと言われるが、フランス人が本物の日本料理を味わっている様子を見ると、本当においしい料理は、人種や民族の別なく、味覚の発達した人ならおいしいと感じるのではないか、と思うようになった。味覚の発達した民族と、未発達の民族がいるだけだ、と言ったら、ヘイト・スピーチだろうか。

ちなみに、食べ物がまずいと「定評」のあるロンドンにも行ったが、二十年ぶりに再訪したという同行の日本人が、「料理が格段においしくなった」と驚いていた。昔はまずくてとても食べられなかったのが、今は普通にまずい程度でなんとか食べられる、というのである。イギリス人の味覚も発達中というところか。

■2.日本料理は「神事」

拙著『世界が称賛する 日本人の知らない日本』[a]の「なぜ日本食は世界で人気があるのか」の章では、人気の秘密をこう解いた。

まず日本では、料理とは、穀物、野菜、魚や肉など、「いのち」ある素材を人間がいただくという「神事」である。我々が食事の前に「いただきます」というのは、食材の「いのち」を「いただいて」、自分の「いのち」に同化する事を感謝しているのである。

「料理は神事」、そんな意識がどこかにあるからこそ、料理人たちは材料のいのちを最大限に引き出して、少しでもおいしいものを作りたいと、長年、さらには世代を重ねて、腕を磨く。そんな精進で積み重ねられてきた日本料理が、手っ取り早い金儲けとしてレストランをやるような連中に負けるわけがないのである。

「いただきます」という言葉には、日本人の生命観が籠もっている。自然食・自然療法の大家として、もう70年近くも活動を続けられている東城百合子(とうじょう・ゆりこ、92歳)さんの最新刊『健康になる食べ方 幸せになる生き方』[1]には、そのような日本人の伝統的な生命観が如実に表れていた。今回は、そのごく一部を紹介させていただこう。

■3.「生かしていただいている」

「自然食」というと、欧米から入ってきた、食品添加物の使われていないもの、というふうに捉えられがちだが、東城さんの言う「自然食」とは、もっと深い意味が込められている。

__________

四季折々、大地からは穀物、野菜、果物を、海からはお魚、海藻を季節ごとに恵んでもらっています。太陽を照らし、雨を降らせ、大地を養う。だからご飯を捨てたらお天道さまに申し訳ないと、感情でなく愛情で子どもを叱れたのです。私たちは勝手に生きているのではありません。生かしていただいているのです。[1, p168]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

自然は、植物や魚や動物など「いのち」に満ち満ちている。我々はその「いのち」をいただいて、「生かしていただいている」。これが日本人の「自然観」であり、それに根ざしているのが東城さんの「自然食」だろう。

たとえば、ふきのとう。2月の寒さにひるむことなく、土の中から、ぽっこりと小さな芽を出す。

__________

昔の人はこのふきのとうの底力を大切にしました。二月初旬の春一番早く出るこのふきのとうを、つぼみのうちにつみとって食べると、その年、一年は大病をしないといって大事に食べました。

ふきのとうは肝臓の薬ですがそれだけでなく、冬ごもりで体内に残った毒素をはき出し、太陽の少ない季節に足りなくなった栄養分を補ってくれるのです。寒い季節を強く生きるために細胞に活力をつけて、血液の循環も助けてくれて身体も温めてくれます。[1, p24]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

この後には「寒い時には寒さに耐えられるようにこんなよいものを自然は与えてくれます」と続くが、これが「生かしていただいている」ということであろう。

■4.野草の無償の愛

自然に「生かしていただいている」というのは、東城さんの実体験から来ている。東城さんは若かりし頃、栄養学の勉強中に肺結核で死にかけた。戦前の結核は、打つ手のない「死病」であって、「栄養をとれ、肉や卵を食べろ」というのが、唯一の療法だった。

ところが、ある医者から「どっさり栄養をとるというのは、血液を酸性にして、結核菌が喜んで繁殖するだけだ。動物性の血をよごす食物はやめて、アルカリ性の玄米と、野菜と小魚、海藻少々それにごまが何よりの薬だ。それが生命力をつくる」と言われた。

__________

私はハッとしてスグ実行しました。そして玄米と野菜(ことにたんぽぽ、よもぎなどの野草を多く食べた)と海藻、小魚のごく少々の食物で健康になり、さんざん化学療法をしてもどうにもならず、死にかけた私が、まるでウソみたいによくなったのです。その間一年半の月日を要しましたが……。[1, p16]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

特に野草に関しては、次のように思い出す。

__________

ふきのとう、よもぎ、なずな、のびる、おおばこ、はこべ、ゆきのした、すぎな等は、どれもこれも幼い日から、そして肺結核で苦しんだ時、病気で死にかけた艱難の時を支えてくれた素晴らしい野草たちです。

野草は何も言わず、あるがままに自然のお悟(さと)しのままに生え、「必要ならどうぞ」と無償の愛を私にくれました。私はこの野草のように生きたいと思います。[1, p155]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

野草が自然の中で生かされ、無償の愛を提供しているように、人間も自然の中で生かされ、無償の愛を提供すべきなのだろう。

■5.「自分の体に聞いてください」

春一番に芽を出すふきのとうが、冬の間に体内にたまった毒素を排出し、足りなくなった栄養分を補ってくれるのは、大自然の不思議としか言いようがないが、もう一つ不思議なのは、我々の先祖はどうして、こういう事が分かったのだろう、という疑問である。

冬の間、食べ物が少なくなって、ようやく春一番に芽を出したふきのとうを見つけたら、食べてみようと思うのは、当然だろう。しかし、それが自分の身体にどのような影響を及ぼすか、我が先人たちは鋭敏な感覚で、体験的にそれを知ったに違いない。

そうした体験が何世代も積み重ねられ、「冬ごもりで体内に残った毒素をはき出し、太陽の少ない季節に足りなくなった栄養分を補ってくれる」という知恵が生まれてきたのだろう。

こうした自分の身体に関する鋭敏な感覚、観察眼を、現代の我々は忘れてしまっている。東城さんは「腹八分目に医者いらず」という古人の諺を説いているが、ある癌患者から「腹八分目ってどの辺でしょう」と聞かれた。医者から余命3カ月と診断された患者である。

「自分の体でしょう? 他人の体のことはわかりませんよ。自分の体に聞いてください」と、東城さんは答えた。その後、しばらくしたら、その患者は「がんは消えました。おかげさまです」と感謝したという。

東城さんが発行している雑誌『あなたと健康』で、「げんのしょうこ、どくだみ、決明子(けつめいし)を煎(せん)じて飲んだら体調がよくなった」という記事を読み、それを鵜呑(うのみ)にして、濃く煎じて飲んだら胃が痛くなった、吐き気、食欲不振など体調不振が続いた、という人がいた。それに対して、東城さんはこう説く。

__________

それぞれ体質は違うし、病気の状態もさまざまです。自分の体に合わせた飲み方をしなければなりません。・・・慌てずじっくり体と相談し、体と話し合って生きることを考えましょう。[1, p119]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

■6.「今の日本人は、食を選ぶ力がなくなってしまった」

現代の栄養学では、成人男性の必要な合計カロリー数は2,600kcalくらいとされている。しかし、成人男性と言っても体格はそれぞれ異なり、また20代の青年と80代の老年、オフィス・ワーカーと肉体労働者とでも違うだろう。さらに同じ人物でも元気で仕事に励んでいる時と、風邪気味で寝込んでいる時とでは、必要なカロリー数も異なるはずだ。

体調だけではない。悩みがあったり、腹を立ててイライラしているときは、胃液も唾液も出ないので食欲を失う。そんな時に、無理に食べても栄養は吸収されない。「カロリー計算というのは、この個人差や心の姿を度外視してしまいます」と、東城さんは指摘する。

現代の栄養学を否定しているのではない。この本のあちこちに栄養学の知識は生かされている。しかし、必要カロリーが個人差や心の姿を度外視しているように、まだまだ未熟な発展段階であって、そこを補うために、われわれは自分の身体と「話し合いながら」、生きていくことが必要なのである。

「今の日本人は、何が正しいのか、食を選ぶ力がなくなってしまったようです」と、東城さんは指摘する。ポテトチップばかり食べて太ったり、痩せようとバナナ・ダイエットに飛びついたり。自分の体の声を聞かない、という点で、この両者の姿勢は同じである。

__________

よく噛んで食べると、分量はこれで大丈夫、と体が教えてくれます。自分の好みであれこれ食べていては、体は「これで充分」というサインを教えてくれません。カンが働かないし感覚も鈍くなります。

努力、工夫、判断、決断、感性も、この食べ方、噛み方、手足を使って働く日々の生活の積み上げで育ちます。何もしないで頭で考えてばかりでは、この感性は育ちません。[1, p63]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

■7.梅干しが伝える自然のエネルギー

「食を選ぶ力」を見失った現代の日本人から見れば、先人たちの知恵は深い。例えば梅干し。

__________

梅干しには強力な殺菌力があり、昔から疫病の治療や熱や痛みに、内用・外用ともに使いました。夏におひつの中に一つだけ入れても、その日一日はご飯がいたみません。また食べれば酸味で耳下腺(じかせん)からパロチンというホルモンが分泌され、このことが老化予防となり、生活習慣病の予防、治療等に役立ちます。

朝に熱い無農薬番茶に梅干し一個を入れて、種だけ残して飲むと、血行を盛んにし、老廃物を出し、造血を助け、疲労素を梅のクエン酸が中和してくれるので体調がととのい、さわやかになります。

また難病とされる動脈硬化・脳溢血(のういっけつ)・神経痛・リウマチなどを予防・治療してくれます。[1, p106]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

本物の梅干しは「土用干し」で作られる。真夏の晴天に三日三晩干す。

__________

真夏は、太陽エネルギーの最も強い時ですから、その力を梅がもらいます。そして夜干しすると夜露の中のオゾンを吸って、梅の中に新しい生命力が貯えられます。それが真っ赤な血にしてくれる力となり、目に見えない生理現象を回転させてくれる力ともなります。

この土用干しは梅干しを強力にするのです。そして太陽に干し、長く保存しておくと、空気中のバクテリアが働いて酵素活動を助け、また強力な力を増し加えてくれます。[1, p109]

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

太陽や夜霧という自然のエネルギーを得た梅干しが、人間の体という、もう一つの自然の中に入って、そのエネルギーを発揮するのである。

■8.自然と調和した生き方の威力

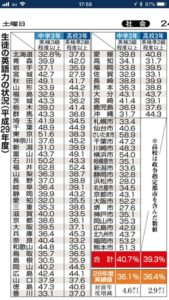

平成28(2016)年の日本人の平均寿命は女性が87.14歳、男性が80.98歳で、男女とも香港に次いで世界2位であった。香港は人口700万余の一都市に過ぎないから、国レベルの比較では日本は実質、世界トップであると言える。

ところが日常的・継続的な医療・介護に依存しないで自立した生活ができる「健康寿命」で見ると、日本女性は74.79歳と、12年以上もの差がある。つまり老後には平均12年以上も医療や介護に依存する生活が待っているのである。

医学の発達により、ガンの克服は最終段階にあり、これに成功すると、平均寿命は100歳の時代を迎えるという。それはそれでめでたいことであるが、同時に健康寿命をいかに伸ばしていくか、が大きな問題である。

そこでのお手本は、92歳になった今も原稿を書き、料理教室を開き、講演は立ったままで行うという東条さんの生き様だろう。それは我が先人たちの残した自然と調和した食べ方、生き方の威力を示している。

(文責 伊勢雅臣)

■リンク■

a. 伊勢雅臣『世界が称賛する 日本人の知らない日本』、育鵬社、H28

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4594074952/japanontheg01-22/

アマゾン「日本論」カテゴリー1位(H28/6/30調べ) 総合19位(H28/5/29調べ)

■参考■(お勧め度、★★★★:必読~★:専門家向け)

→アドレスをクリックすると、本の紹介画面に飛びます。

1. 東城百合子『健康になる食べ方 幸せになる生き方』★★★、扶桑社、H30

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/459407863X/japanontheg01-22/

■伊勢雅臣『世界が称賛する 日本人の知らない日本』に寄せられたアマゾン・カスタマー・レビュー 計111件、5つ星のうち4.9

★★★★★ 日本らしさが日本人の誇り(「あんこーる」さん)

本書を通じて、日本的なものの見方・考え方がどれほど世界を動かす力があるのかということを改めて知ることができます。これこそ、日本という国、日本人が積み重ねてきた歴史の深みなのでしょうか。あまりにも知らないことが多すぎて自分自身が恥ずかしくなるほどでしたが、読後は日本人としての誇りを持てる清々しい気持ちになりました。

★★★★★ 海外で働く一人として参考になります(「yLorence」さん)

今、米国で働いているのですが、本著は大変参考になります。日本人としてどう生きていくか、様々な人種の人と付き合う中で日本人としてどうプレゼンスを示していくか大事なことを示唆してくれています。今後も誇りをもって社会に日本に貢献できればと改めて思わせてくれる一冊ではないでしょうか?

__________

伊勢雅臣『世界が称賛する 日本人の知らない日本』、育鵬社、H28

http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4594074952/japanontheg01-22/

アマゾン「日本論」カテゴリー1位(H28/6/30) 総合19位(H28/5/29)

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ブログの主催者の伊勢正臣氏は海外から本物の「日本人」に向け素晴らしい情報を発信しておられます。ご紹介されている東城百合子(とうじょう・ゆりこ、92歳)女史。筆者も数年前に講演会場で御姿を拝見しました。御高齢ですが、病を克服し「命」を頂いたことに感謝され、「食」=「命」という信念の基、全国でご講演されています。子供の命を守るお母さん達に、厳しくも愛情を込めた叱咤激励をされます。講演会場でも若いお母さんや女性に、健康を守る役目は「貴方に有ります!」と、檄を飛ばされます。学校の先生方にも、東城百合子女史の様な「氣合い」を発揮して頂けると、「先生」冥利につきると思うのですが・・・無論、その前提として、子供達のご両親が先生方を「応援」することが何より大事です。