長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、冬期講習を終え、三学期の新しいスタートを切りました。

さて、「史実を世界に発信する会」の英訳教科書 8の 第5章 近代の日本と世界(Ⅱ) 大正・昭和時代前半 以前の歴史を書き残していたので、相前後しますがご紹介します。

現在の日本では、Chinaの軍備拡張、領海侵犯やNorth Koreaの核開発などの近隣の軍事的緊張もあって憲法改正問題が焦眉の急です。150年前の1868(明治元年)に発布された五箇条の御誓文は、会議を開き、世論に基づいて政治を行うことを国の根本方針として宣言しました。近代化を急ぐ明治の日本では、憲法に関して民間から憲法草案を発表するほど関心が強かったのです。

『新しい歴史教科書』(新版・中学社会)(自由社)英訳シリーズ その8-第4章「近代の日本と世界(I)―幕末から明治時代」http://www.sdh-fact.com/CL02_2/Chapter%204%20Section%203,%204.pdf

Efforts by the government and people to write a constitution

Outside the capital, civic-minded men began to independently form a variety of groups dedicated to conducting research with foreign books and preparing draft constitutions. These private draft constitutions all advocated forms of constitutional monarchy and are testament to the remarkable intellectualism, passion for learning, and strong patriotic feelings of ordinary Japanese citizens during the Meiji period.

Both the Meiji Government and the Freedom and People’s Rights Movement agreed that Japan needed a constitution and national assembly in order to forge a modern nation-state and renegotiate the unequal treaties. However, the Freedom and People’s Rights Movement sought immediate action, whereas the Meiji Government wanted to move forward cautiously. The Meiji Government sent Ito Hirobumi to Europe for the purpose of examining and researching the constitutions of other countries such as Prussia. Upon returning to Japan, he set about preparing the government’s draft constitution together with Inoue Kowashi and other officials. Though Ito consulted the models provided by European constitutions, the draft constitution he drew up was also clearly founded upon Japanese religious and cultural traditions. In 1885 (Meiji 18), Ito established a cabinet system and took office as Japan’s first prime minister.

政府と民間の憲法準備

地方の志ある人々の中には、自分たちで外国の文献を研究し、憲法草案をつくるグループもあらわれた。これら民間の憲法草案は、すべて立憲君主制を目指す内容で、一般国民の向学心と知的水準の高さを示すとともに、国民の強い愛国心をあらわすものでもあった。

条約改正と近代国家の建設のために、憲法と国会が必要であると考える点では、政府も自由民権派も違いはなかったが、自由民権派は早急に事を進めようとし、政府は慎重に進めようとしていた。政府は伊藤博文をヨーロッパに派遣して、プロシアなどの憲法を調査・研究させた。帰国した伊藤は、井上毅らとともに憲法草案づくりに取りかかった。伊藤たちは、ヨーロッパの憲法を参考にした上で、日本の伝統的な宗教や文化を土台とする憲法草案をつくった。伊藤博文は、1885(明治18)年には内閣制度を創設し、みずから初代の内閣総理大臣に就任した。

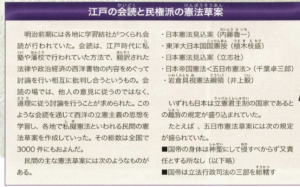

江戸の会読と民権派の憲法草案

立志社 日本憲法見込案

Reading Groups and the Draft Constitutions of the Freedom and People’s Rights Movement

During the early Meiji period, learned societies sprung up throughout Japan and many reading groups, known as kaidoku in Japanese, were convened. Japanese reading groups were public discussions of translations of foreign laws or of Western books on politics and economics, just as was undertaken in private academies and domain schools of the Edo period. During these discussions, people were encouraged, not to submit to the opinion of others, but rather to present their own criticisms and build logic-based arguments. As a result of the reading groups, Japanese people across their country were able to learn about Western ideas of constitutionalism, and they joined together to write a variety of private draft constitutions, which were called “popular constitutions”. The total number of the draft popular constitutions written throughout Japan during this period exceeded 3,000.

Some of the most important of these draft constitutions were the following:

Draft Constitution of Japan (proposed by Naito Roichi)

Draft Constitution of Greater Oriental Japan (proposed by Ueki Emori)

Draft Constitution of Japan (proposed by the Self-Help Society)

Constitution of the Empire of Japan – also called the Itsukaichi Constitution (proposed by Chiba Takusaburo)

Iwakura Tomomi Constitution Outline (proposed by Inoue Kowashi)All the draft constitutions contained provisions stipulating that Japan was to be a constitutional monarchy. For example, the Itsukaichi Constitution contained the following clauses.

“-The figure of the Emperor is sacred and inviolable, and bears no responsibility to any other body.”

“-The Emperor oversees the judicial, executive, and legislative branches of government.”江戸の解読と民権派の憲法草案

明治前期には各地に学習結社がつくられ会読が行われていた。会読は、江戸時代に私塾や藩校で行われていた方法で、翻訳された法律や政治経済の西洋書物の内容をめぐって討論を行い相互に批判し合うというもの。会読の場では、他人の意見に従うのではなく、道理に従う討論を行うことが求められた。このような会読を通じて西洋の立憲主義の思想を学習し、各地で私擬憲法といわれる民間の憲法草案を作成していった。その総数は全国で3000件にもおよんだ。

民間の主な憲法草案には次のようなものがある。

・日本憲法見込案(内藤魯一)

・東洋大日本国国憲按(植木枝盛)

・日本憲法見込案(立志社)

・日本帝国憲法<五日市憲法>(千葉卓三郎)

・岩倉具視憲法綱領(井上毅)

いずれも日本は立憲民主生の国家であるとの趣旨の規定が盛り込まれていた。

たとえば、五日市憲法草案には次の規定が盛られていた。

■国帝の身体は神聖にして侵すべからず又責任とする所なし(以下略)

■国帝は立法行政司法の三部を総括す

・・・「明治前期には各地に学習結社がつくられ会読が行われていた。会読は、江戸時代に私塾や藩校で行われていた方法で、翻訳された法律や政治経済の西洋書物の内容をめぐって討論を行い相互に批判し合う」などは、150年も前にすでに行われていたわけです。

文部科学省が実施しようとしている「アクティブ・ラーニング」や「ディベイト」などと比べるとなんとレベルの高いことでしょう。明治の人々の知的レベルの高さは、以下の事実からも分かります。

1872(明治5年)に出版された「学問ノススメ」(福沢諭吉著)は、最終的には300万部以上売れたとされ、当時の日本の人口が3000万人程であったので、実に全国民の10人に1人が買った計算になる程の大ベストセラーでした。江戸から明治維新を経て、新時代を切り開き、国家の独立と発展を担う責任を自覚する明治初期の国民の気概や知的欲求の強さが、「学問ノススメ」を人々の手に取らせたのです。

また、1871(明治4年)刊行の「西国立志編」(中村正直訳)(イギリスのサミュエル・スマイルズの「Self Help(自助論)」(1859)」の翻訳書)は、西洋の歴史上の人物三百数十人の成功談を掲載し、勤勉,忍耐,節約といった美徳を涵養して人生を切り開くことを説きました。。〈天は自ら助くるものを助く〉という言葉が示すように,自助努力の効用に対する楽天観が基本に有り,没落した士族の子弟をはじめとして青少年に多大な感銘と影響を与えました。総発行部数は100万部以上といわれ,「学問ノススメ」同様、明治期を通して広く読まれました。

このように、当時の日本の人口に比して数多の人々が、自らを啓蒙し学ぶことによって、日本のために微力を尽くそうとした姿勢は、現在の私達も見習わなければなりません。