長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、ご縁があれば様々な機会を捉えて、学び続けていこうと考えています。先日は、長崎県公立高校入試分析会に参加し、「2020年 大学入試改革」を前提にした公立高校入試の未来を垣間見ました。めまぐるしく変化する国際情勢を踏まえ、日本国も日本人もどのように対応していくか。其の為には、将来の日本を支える日本人をよりよく育てていく教育は非常に大事です。

其の会合の資料に、センター試験後継「大学入学共通テスト」は今どうして必要か、という記事(Educational Network Journal vol.41)があります。これを引用してご紹介致します。

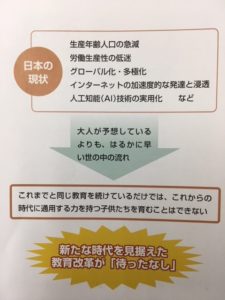

教育改革の必要性

「大学入学共通テスト」は、文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会(以下「中教審」)の答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学入学者選抜の一体的改革について」に基づき、2015年に導入が打ち出されました。

これは、「日本は今、人々が思っている以上に大変な状況になっている。今までの教育を続けていたのでは、生き残っていくことができない。今すぐに、教育を変えなければならない。」という危機感の表れです。

<日本の現状>

● 生産年齢人口の減少

● 労働生産性の低迷

● グローバル化・多様化

● インターネットの加速度的な発達と浸透

● 人工知能(AI)技術の実用化 など

⬇︎

大人が予想しているよりも、はるかに早い世の中の流れ

⬇︎

これまでと同じ教育を続けているだけでは、これからの時代に通用する力を持つ子供を育むことはできない。

⬇︎

新たな時代を見据えた教育改革が「待った無し」

これから10年後、20年後の社会がどうなっているのか、その社会で生きていくためにはどんな力が必要とされているのかといったことの「予測」すら難しいほど、変化の波は大きく早いのです。

このような状況の中では、これまでの日本で行われてきた教育は役に立たなくなり、日本という国の存亡にかかわる事さえ有り得る、というのが、現在の日本の学校教育を取り巻く認識なのです。

何故今「大学入試改革」なのか?=現在の知識偏重と知識不問 両極端な大学入試

従来型の日本の教育が抱える問題は、大きく二つあります。

一つは、相も変わらぬ知識偏重主義。

もう一つは、知識偏重主義とは対照的に、「思考力・判断力・表現力」どころか、基礎的な「知識・技能」を十分に身につけないまま大学に入学してしまう学生の増加です。

日本の高校生は諸外国の高校生と比べて学習時間が短く、学習内容も不足していると言われます。「大学に行きさえすれば社会で通用する力がつく」と考え、漠然とした目的意識しか持たずに大学受験対策に取り組む高校生が多いため、学習への意欲が十分に育たないのです。

さらに、少子化の影響もあり、AO入試や推薦入試の門戸を広げることで学生数を確保しようとする大学の存在です。学力検査を行わない大学、高校時代の成績を問われずに入学できる大学さえあるのです。

このような教育環境が放置されてしまうと、

● 大学を出て「知識・技能」は十分身についているが、自分で考えたり、判断したり、行動したりするのが苦手

● 大学を出ているのに、基礎的な「知識・技能」さえ身についていない

といった人物が増えてしまいかねません。

こういった事態からの脱却を目指して取り組まれているのが日本の教育制度全体の改革なのです。大学入試制度の改革も、制度の変更が目的なのではなく、大学入試を変えることによって、高校での教育や、大学入学後の過ごし方を変え、これからの時代に必要とされる人材を育成することこそが、本来の目的なのです。

・・・確かに現状では、大学は出たけれどその人の持つ認識や基礎学力に疑問を覚える、といった人物が周りにいるのを散見します。小学校程度の算数や国語力、具体的には、分数や割合があやふやで、漢字力不足や敬語を正しく用いることができない、等々、幼児期から小学校の時期にしっかり学んでいない様が目に浮かびそうです。