長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室https://rashinjyuku.com/wpでは、教育に関する様々な動向にも目を向けていますが、以下の記事が氣になりました。

幼児教育、肝心なのは「質」(産経新聞2017.10.16 )

http://www.sankei.com/life/news/171016/lif1710160033-n1.html

日本では、憲法で無償が保障されている義務教育などに比べて、幼児教育や高等教育の費用負担を家庭に依存していることが、かねてから問題になっていました。このうち高等教育の無償化は現在、議論が始まったばかりですが、幼児教育に関しては、既に政府・与党の方針で、段階的な無償化に乗り出しています。ただ議論の中心が、財源をどう確保するかに追われ、肝心な教育の中身は、文部科学省などに任されているのが現状です。

経済協力開発機構(OECD)は先頃、2017(平成29)年版の「図表でみる教育」(*)を公表しました。教育に関するさまざまなデータを比較・分析して、各国の政策に生かしてもらうためです。

アンドレアス・シュライヒャー教育・スキル局長は、日本の記者向けに行ったインターネット会見で、広がる経済格差の解消に効果的な教育政策は、早期からの質の高い幼児教育に公的な資金を積極的に投資することだと指摘する一方、質の高い幼児教育とは単に「お世話」をすることではなく、社会情動的スキルや認知機能を高めることだと述べ、そのためにも力のある教員を充てるべきだと注意を促しました。

「社会情動的スキル」の育成こそ

ここで改めて、シュライヒャー局長の指摘に注目したいと思います。

社会情動的スキルは「学びに向かう力」とも言い換えることができ、OECDはベネッセ教育総合研究所と共同研究を行いました。2015(平成27)年3月に東京で行われたシンポジウムで無藤隆・白梅学園大学教授(当時)は、社会情動的スキルを「興味を持ち、集中し持続し挑戦する」力のことだと説明しました。OECDでは、一歩引いて自分をコントロールできるような「認知的スキル」と相まって、意欲を持って積極的に自分から学んだり、人と交わったりすることで、結果的に人生でも活躍できるようになる……と見ています。

中央教育審議会で無藤教授が中心になって改訂を提言した新しい幼稚園教育要領(2018<平成30>年度から全面実施)では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」として、(1)健康な心と体(2)自立心(3)協同性(4)道徳性・規範意識の芽生え(5)社会生活との関わり(6)思考力の芽生え(7)自然との関わり・生命尊重(8)数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚(9)言葉による伝え合い(10)豊かな感性と表現……を示しています。

小学校に入った時、これらが生活科を中心とした「スタートカリキュラム」を通じて、各教科などの学習にスムーズにつながっていく……という考え方です。

詳細は、上記サイトをご覧いただきたいと思いますが、幼児期・児童期に育てるべき資質・能力として世界的に関心が高まる「社会情動的スキル」とは?

曰く、

社会情動的スキルは、「(a)一貫した思考・感情・行動のパターンに発現し、(b)学校教育またはインフォー マルな学習によって発達させることができ、(c)個人の一生を通じて社会・経済的成果に重要な影響を与 えるような個人の能力」と定義することができる。これらのスキルは、目標を達成する力(例:忍耐力、意欲、 自己制御、自己効力感)、他者と協働する力(例:社会的スキル、協調性、信頼、共感)、そして情動を制 御する力(例:自尊心、自信、内在化・外在化問題行動のリスクの低さ)を含んでいる。・・・と。

詳細は、「家庭、学校、地域社会における社会情動的スキルの育成」をご覧ください。http://berd.benesse.jp/feature/focus/11-OECD/pdf/FSaES_20150827.pdf

翻訳からくる説明なので、わかったようなわからないような・・・社会情動的スキルを「興味を持ち、集中し持続し挑戦する」力のこと、と言われると簡明ですね。

69ページにわたって詳細に述べられている論文から一部だけ抜き書きしますと、

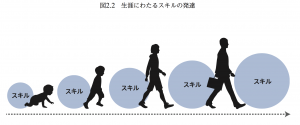

生涯にわたるスキルの発達

スキル発達の速度は、個人の年齢と現在のスキルの水準に大きく左右される。現在では、スキル発達に は敏感期があることが認識されている。子どもの幼児期は、将来のスキル発達の基礎を築くことから、ス キルの発達にとって非常に重要である。幼児期介入における投資は、高い水準のスキルや大人になってか らの良好な成果を確保することにおいて最大のリターンをもたらす(Kautz et al., 2014)。この時期におい ては、家庭は非常に重要であり、親子の関わりのパターンは、認知的、社会情動的スキルに大きな影響を 与える。(p.14)

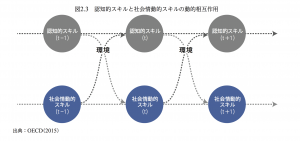

過去のスキルは現在のスキルの重要な決定要因である「スキルはスキルを生む」とは、図 2.3 に示されるように、個人の持つスキルの水準が高いほど、スキル の獲得が大きいことを示す(Carneiro and Heckman, 2003)。これは、同一のスキルの蓄積の過程にあて はまる。例えば、学校入学時に数学的リテラシーが同級生に比べて比較的高い子どもは、学年末により 高い数学的リテラシーを持つ可能性が高い。さらに、あるタイプのスキルが他のスキルの育成を助ける、 いわゆる相互生産性についてのエビデンスもある(Cunha and Heckman 2007; Cunha, Heckman and Schennach, 2010)。特に、社会情動的スキルが認知的スキルの発達に役立つことから、高い水準の社会情 動的スキルを持つ個人に当てはまる。例えば、非常に計画的で粘り強い子どもは、同じ水準の数学のスキ ルを持ちながら自制心や粘り強さの水準が低い子どもよりも、数学のスキルを伸ばすことができる可能性 が高い。自制心や粘り強さにより、子どもが授業に集中し宿題を毎回こなす可能性が高くなると考えられ る。したがって、認知的スキルと社会情動的スキルは密接に関連している。スキルの高い子どもは、知識 を向上させるような手段を選択したり、成長のためのさらなる機会(例:課外活動)を求めたりする可能性 が高い。

認知的スキルと社会情動的スキルの動的相互作用

重要なことに、社会情動的スキルの敏感期は、認知的スキルの敏感期と同じではない。あらゆるスキ ルにおいて早期の投資は有益だが、社会情動的スキルは、認知的スキルに比べ、生涯のうち遅い段階に おいても変化させることが可能である(Cunha and Heckman, 2007; Cunha, Heckman and Schennach, 2010)。さらに、青年期は社会情動的スキルが特に激しく変化する時期であると見られる。例えば、青年期は、 自制心(勤勉性)・友好性(協調性)・情緒安定性の低下と関わっている傾向にある(Soto et al., 2011)。こ うした否定的な変化は、特に一部の子どもたちに影響を与えると見られ、こうした否定的影響の一部をど のようにして和らげることができるかを理解するため、さらなる研究が必要である。(p.15)

別の資料に、山登りを例に、社会情動的スキルを伸ばすのに適した環境を考えてみるという例示があります。

・・・たとえばアルピニストは、ある程度の認知的スキル(登山行程、登山道具の使い方、天候などの情報)と、社会情動的スキル(勇気、自信、モチベーション、コミュニケーション)の両方を備えて登山を開始します。出発後、各段階によって必要なスキルは変化しますが、上記二つのスキルを土台にして、シェルパを含む登山パーティーと助け合いながら困難な状況を乗り切り、ようやく頂上に辿り着くことができます。重要なのは、これらのスキルが登山のプロセスを通じて伸びうることです。

確かに、具体的な例を挙げられると、すんなりと理解できますね。