長崎市五島町の羅針塾 学習教室・幼児教室では、「就学前の学び」の大事さを常々指摘しています。

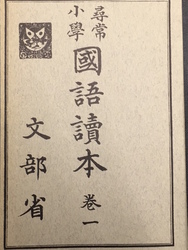

第11回親子セミナー、「親子で学ぶ偉人伝」では、貝原益軒の三百年前の教育書である「和俗童子訓」を採り上げました。

日本の子供達の読解力低下が指摘されて久しいのですが、経済協力開発機構(OECD)が昨年12月に公表した国際学力調査の結果では、15歳の読解力が4位から8位に順位を下げたとか。

マス・メディアが喧伝しますが、このような調査結果や他国との比較に一喜一憂することなく、教育に携わる大人達が目の前の子供さんと向き合うことが大事です。

「和俗童子訓」のみならず、日本の先人達は幼児教育がいかに大事かを縷々述べています。

和俗童子訓(中公文庫)

貝原益軒 和俗童子訓 巻第一 総論上 から、幼児教育の要諦を若干紐解いてみます。

凡そ人は、善き事も悪しき事も、いざ知らざる幼(いとけ)なき時より、習い馴れぬれば、まづ入りし事、内に主として、既に其の性となりては、後に又、善き事、悪しき事を見聞きしても、移り難ければ、幼なき時より、早く善き人に近づけ、善き道を、教ゆべき事にこそあれ。

・・・一般に、善い事も悪い事も、分別のつかない幼い時に習い馴れてしまえば、身についてしまい定着すると、後になって善い事や悪い事を見聞しても、修正する事が難しくなる。幼い時よりいち早く善い人に接し、善の道を教える事が肝要である。

人となる者は、必ず聖人の道を、学ばずんばあるべからず。

其の教えは、予(あらかじめ)するを先とす。

予(あらかじめ)すとは、かねてよりといふ意(ところ)。

小児(しょうに)の、いまだ悪に移らざる先に、かねて、早く教ゆるを云う。

早く教えずして、悪しき事に染み習いて後は、教えても、善に移らず。

戒めても、悪をやめがたし。

古人(いにしえびと)は、小児の、初めてよく食し、よくものをいう時より早く教えしと也。

・・・人となる者は、必ず聖人の道を学ばなければならない。

其の教えは、物事の始まる前に、前もってしておかなければならない。

予めすとは、以前からという意味合いである。

小児(幼児)の、まだ悪いことが身につくよりも前の小さな時から教えることである。

早く教えないで、悪いことが身についてしまった後には、たとえ教え導いても善きことは身につかない。

戒めても(叱り、注意をしても)、悪いことを止めることは難しい。

古人(昔の優れた人)は、小児(幼児)が普通の食べ物を食べ始め、しっかり言葉を話せる頃には、教え始めるべきである、と云う。

凡(およそ)小児の悪しくなりぬるは、父母、乳母(めのと)、かしずきなるる人の、教えの道知らずして、其の悪しき事をゆるし、從ひほめて、その子の本性(ほんせい)をそこなふゆえなり。

・・・一般に、小児(幼児)が悪くなるのは、両親や乳母、その他の使用人が教えの道(人としての倫理)を知らずに、悪い事を許したり、何でも褒めたりすることで、無邪気な子供の本質を損なってしまうからである。

凡(およそ)小児を育つるに、初生(しょしょう)より愛を過すべからず。

愛すぐれば、かへりて、児(こ)をそこなふ。

衣服をあつくし、乳食にあかしむれば、必ず病多し。

衣をうすくし、食を少なくすれば、病すくなし。

富貴の家の子は、病多くして身よはく、貧賤の家の子は、病すくなくして身つよきを以って、其の故を知るべし。

小児の初生には、父母のふるき衣を改めぬひて、きせしむべし。

きぬの新しくして温なるは、熱を生じて病となる。

古語に、「凡そ小児を安からしむるには、三分の飢(うえ)と寒(かん)とを帯ぶべし」といへり。

・・・一般に、小児(幼児)を育てるには、赤ん坊の頃より過保護にしてはいけない。

過保護にして育てれば、かえって子供を損なってしまうことになる。

衣服を厚着にし、乳児食ばかりを食べさせると、必ず病気がちになる。

衣服を薄着にし、少食にすると病にかかることは少ない。

金持ちの家の子は、病気がちで身体虚弱であり、貧乏な家の子は、病気もせず身体強健であることから、其の理由を知るべきである。

小児(幼児)の赤ん坊の頃は、父母の着古した衣を縫い改めて着せることである。

衣服が新品で温かいものは、暑すぎて却って病気になる。

古い言い伝えには、「一般に子供を健全に育てるには、十のうち三分の飢え(腹七分目)と寒さ(薄着で少し寒いくらい)の状態を維持するべきである」という。

古来「煖(暖)衣飽食」は、暖かい衣服に困ることなく、飽きるくらいの量の食料があるという意味から、贅沢な生活のたとえです。幼児から其のような生活に慣れ親しむと、環境や状況が変わると対応できなくなります。

寒暑や飢餓状態に耐えることは、厳しい学問の道や仕事の厳しさにも耐え抜く力をつけることに繋がります。

心の持ち方も、幼児からしっかりと人倫の道(人として歩むべき道、人のあり方)を教え込むことの大事さを貝原益軒は説きます。