長崎市五島町の羅針塾 学習塾・幼児教室で長年参照しているブログの国際派日本人養成講座(編集長・伊勢雅臣氏)http://blog.jog-net.jp のご紹介記事の続きです。

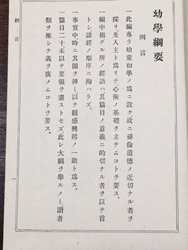

此までのお話では、

●4つの基本的なモラル(=ウソをついてはいけない、他人に親切にする、ルールを守る、勉強をする)を躾けの一環として親から教わること。

●「質の高い就学前教育」=優れた教師たちにじっくり教わる過程で、忍耐強さ、誠実さ、社交性などの人格力を身に付けること。

が、述べられてきました。

その3からの続きです。

■5.人格力を育てる方法

こうした人格力を育てるには、どうすれば良いのか。

ペリー幼稚園の事例では、優れた教師が子どもに密着して指導していた。

この点がヒントになりそうだ。中室准教授自身の研究では、親が口先だけで「勉強しなさい」などと言っても、効果はない。

__________

逆に「勉強を見ている」または「勉強する時間を決めて守らせている」という、親が自分の時間を何らかの形で犠牲にせざるを得ないような手間暇のかかるかかわりというのは、かなり効果が高いことも明らかになりました。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

子どもの勉強を見るのは、親でなくとも良い。

__________

祖父母や兄姉、あるいは親戚などの「その他の同居者」が、子どもの横について勉強を見たり、勉強する時間を決めて守らせていても、親とあまり変わらない効果が見込めることがわかっているのです。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

子どもは誰かが自分に関心をもって、勉強している姿を見てもらいたいのだろう。

そうする事で、勉強は自分一人の孤独な作業ではなく、自分の努力を認めて貰える。

そういう人とのつながりの中から、忍耐強さ、やり抜く力、誠実さなどを学んでいく。

ペリー幼稚園の子どもたちは、まさしくそういう形で教師たちに育てられたのである。日本では福井県の小中学生が、塾に通っている率は低いのに、全国学力テストでトップクラスの成績を収めて、教育関係者を驚かせた。

これは学校がたくさんの宿題を出して、家庭でお母さんたちが家事をしながら、そばについて見ていること。

そして三世代住宅が多いので、お母さんが働いている場合は、お祖母さんがその代役を努めている事が多いからだった。

良い先生の大切さ

●子どもは誰かが自分に関心をもって、勉強している姿を見てもらい、勉強は自分一人の孤独な作業ではなく、自分の努力を認めて貰えること。

●そういう人とのつながりの中から、忍耐強さ、やり抜く力(超長期目標に向けた情熱や忍耐力)、誠実さなどを学んでいくこと。

・・・その上に、学力は当然のことですが「人格力」のある先生との出会いが大切です。

■6.良い先生の大切さ

ペリー幼稚園の実験では、子どもたちは「修士号以上の学位を持つ児童心理学等の専門家」に、毎日2.5時間も教わったのだが、こうした「教員の質」が、子どもの教育に大きな影響を与える、という事が、今までの研究で明らかになっている。

スタンフォード大学のハヌシエク教授の研究では、もともと学力の水準が同程度の子どもたちに対して、能力の高い教員が教えた場合、子どもたちは1年で1.5年分の内容を習得できたのに対して、能力の低い教員が教えた場合は0.5年分しか習得できなかった。

ハヌシエク教授はこの結果をもとに、能力の高い教員は、子どもの遺伝や家庭の貧しさすらも帳消しにしてしまうほどの影響力を持つ、と結論づけている。

全国学力調査では、日教組左派活動の活発な北海道、沖縄県、三重県、大阪府などは学力調査で下位に並んだ。

「子どもの権利」などと甘やかされ、「ゆるみ教育」しか受けず、また先生も組合活動で「自習」ばかりとなれば、学力低下も当然である。これは弊誌の勝手な推測ではあるが、今まで紹介した研究事例から見ると、「良い先生」というのは学力だけではなく、人格力もある先生なのではないか。

子どもたちに粘り強く向き合い、思いやりをもって接し、勉強だけでなく、子どもの人格を育てるには、先生自身の人格力が大事なのだろう。子どもたちの教育よりも、自身の政治活動に重きを置くような、人格力に欠けた左翼活動家では、子どもたちの人格力を磨くことは無理な相談だろう。

■7.「子は国の宝」

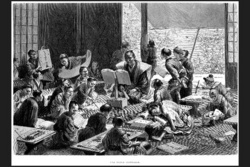

わが国は江戸時代から寺子屋教育が普及し、庶民の就学率は当時の西欧諸国と比べても高かった。

1850年頃の江戸での就学率は70~86%だったが、イギリスの大都市では20~25%に過ぎなかった。日本全国では1万5千もの寺子屋や塾があって、子どもたちを教育していた。

そこではお坊さんや神主さん、ご隠居さんなど人格力のある人々が、少人数の子どもたちにマン・ツー・マン教育をしていたのである。

ペリー幼稚園の教育を、わが国は江戸時代にすでに全国レベルで行っていたのだ。

そうした教育に、幕末に来日した外国人たちも、一様に目を見張っている。

寺子屋

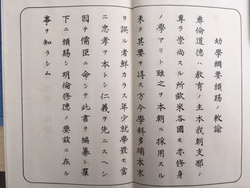

こうした江戸時代の子育てをベースに、明治日本が国家政策として取り組んだのが「学制」だった。

財政も不安定な中で、全国津々浦々に現在とほぼ同数の2万4千校の小学校を作り、志ある多くの青年たちを師範学校で教師として養成した。

そして教育勅語で、教育の理想を説いた。ここから生まれた学力と人格力を備えた無数の人材が、明治日本の急速な発展を実現したのである。

まさに「子は国の宝」である。最新の教育経済学の研究成果は、我々の先人が長い年月をかけて磨いてきた子育ての智慧が正しいことを科学的に立証しつつある。