平成28年11月22日5時59分に福島県沖を震源とする地震がありました。

東日本大震災(平成23年3月11日午後二時46分)の記憶が生々しいので、先の熊本での大地震(平成28年4月16日)同様、自然災害の恐ろしさは身に沁みます。

「喉元過ぎれば熱さ忘れる」のが一般の人の心情です。

しかし、災害のニュースを聞くたびに、我が身や家族の安全を如何に守るかを考えておかなければなりません。

災害に対する備えや教育は、家庭でしっかりする必要があります。

さて、教科書に載らない歴史上の人物の再掲(加筆)です。

***************************

東北大震災から約百日。

国の首相以下の対応の拙劣さと比べ、町・村レベルの住民と直接接する自治体の長の真摯さは、様々な情報から伝わります。現場が一番切実です。

さて、元気のでる歴史人物講座 日本政策研究センター主任研究員 岡田幹彦氏の記事からの引用(産經新聞平成21.7.8 )です。

エルトゥールル号遭難、村あげて救助

明治二三年、トルコの使節が初めてわが国を訪れたが、帰路、エルトゥールル号は暴風雨に遭い、和歌山県串本沖で沈没、

586名のトルコ人が亡くなる大惨事に見舞われた。このとき69名が必死で海岸にたどり着き、1人が大島の樫野埼灯台に助けを求めた。

大島は串本のそばの人口3000の小島である。

知らせを受けた大島村長、沖周(あまね)は直ちに行動を起こし、村民を指揮して救護活動に全力を尽くした。

ほとんどが重軽傷を負っていたので村の医者がすぐさま治療した。

村人たちは裸同然の人々に衣服を与え、あたたかい食べ物を提供した。大島村は半農半漁である。

遭難した者があれば誰でもどこの国の人でも助けるのが当たり前だった。

決して豊かではない暮らしの中から、人々はできる限りのことをして献身的努力を惜しまず生存者を励ました。村をあげての救助活動に彼らはみな涙を流して感謝した。

また沖村長は海上に漂う遺体の捜索に尽力した。

連日船を出し280体余を回収し手厚く弔い慰霊行事もした。生存者はやがて神戸に移され、明治天皇の命により軍艦2隻をもってトルコに無事送り届けられた。

この大島村の人々の行為がトルコ国民の心を強く打ち、教科書にも載せられた。

以来、トルコは熱烈な親日国となり今日に至っている。いま大島には慰霊碑とトルコ記念館がある。

エルトゥールル号

我が身の困難を顧みず、目の前の被災者をなんとかして助けたいという、大島村長、沖周氏と当時の村民達の慈悲の表れたお話です。

このような素晴らしい人たちの行動が、歴史に残り、真の友好に繋がるということですね。

日本人の徳を示す逸話ですね。

しかし、現在の日本では、東北大震災の行方不明者はまだたくさんおられます。

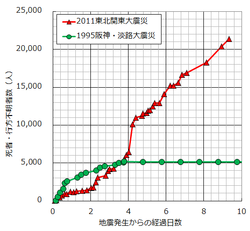

参考の為に、阪神・淡路大震災(兵庫県警)と東北関東大震災(警察庁)の死者・行方不明者数の推移のグラフを以下に示します。

阪神・淡路大震災(兵庫県警)と東北関東大震災(警察庁)の死者・行方不明者数の推移

エルトゥールル号事件の概要

(広報 ぼうさい No.34 2006/7からの引用です。)

(http://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/pdf/kouhou034_16-17.pdf)

エルトゥールル号事件は約500名の外国人犠牲者を出した日本の海難史上はじめての大規模外国船海難である。

幕末における開国を経て、明治時代には日本から諸外国への使節派遣や皇族貴顕の外遊が盛んに行われるようになった。

そうしたなか1887(明治20)年に小松宮彰仁親王夫妻のイスタンブル訪問を契機にオスマン朝と日本との間で皇室儀礼関係が創始された。

そして1889(明治22)年、オスマン朝の君主アブデュルハミト2世は天皇に勲章を奉呈するために、軍艦エルトゥールル号を日本へと派遣した。

1890(明治23)年6月にエルトゥールル号は横浜に到着し、公務を遂行すもののコレラ禍の発生のため9月15日に至りようやくと帰路に着いた。

しかしながら紀州沖を航行中に折悪しく北上する台風に巻き込まれて航行不能に陥り、9月16日21時30分頃に和歌山県東牟婁郡大島樫野崎灯台そばにおいて座礁沈没した。

さらに機関が爆発し、約500 名の乗員が死亡し、生存者はわずかに69名のみであった。エルトゥールル号の生存者の何人かは漆黒の闇の中、 灯台の灯りを頼りに険しい崖を登って救助を求めた。

灯台に勤務していた2名の逓信省管轄下の雇員は直ち に生存者たちの介護を施すとともに、灯台に最も近い 大島村樫野地区の区長のもとへ事態を急報した。

そして知らせを受けた区長は島の反対側に位置する大島地区の大島村村長の沖周のもとへ使者を送った。

17日朝10時30分に知らせを受けた沖村長は、まず村 の帰属する上位の地方行政機構たる郡役所と県庁に連 絡を取るために使者を派遣し、同時に村居住の3名の医師を手配して11時30分に事故現場に到着すると、直ちに村民を大動員して大々的に生存者探索ならびに負傷者救済の陣頭指揮に立つ。

また無傷の生存者士官から事情聴取をして、オスマン朝の軍艦であることなど 詳細に聞き取って17日夕刻に東京の海軍省ならびに呉 鎮守府に打電し、さらに18日早朝に船でもって村役場 雇員と巡査とで2名の生存者士官を引き連れて外国領事館が林立する神戸へと送り出した。和歌山県の南端に位置し、周囲から孤立している大島であったが、こうした沖村長の迅速かつ的確な初期対応によって災害対応が展開していくこととなった。

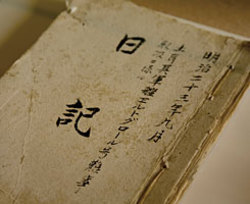

加えて沖村長は10月1日に至るまでの綿密な記録を 日記として留めている。

1974(昭和49)年に樫野崎に 建立されたトルコ記念館に保存・陳列されている沖村長の日記は、明治時代における日本の海難救助の有り様を今日に伝える第一級の災害教訓資料である。

大島村村長、沖周の日記