例え成績優秀でも辛抱すること、忍耐することを身につけていないと、社会に出てから仕事の厳しさに耐えられず、転職する例があります。また、近年問題となっている所謂「ひきこもり」や精神的に不安定となり社会生活が営なめない場合もあります。原因は個別具体的には様々あるとは思います。

長崎市五島町の羅針塾 学習塾・幼児教室では勉学を通じて忍耐強く取り組む姿勢を身につけて欲しいと考えています。

一つ言えるのは、幼少期からの精神的な鍛錬が如何に大事であるか、ということです。

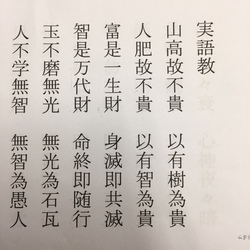

その意味でも、ご紹介している「実後教」が説く意味合いを反芻する必要性があると思います。

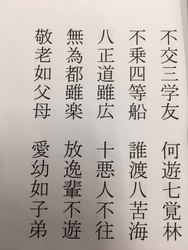

不交三学友

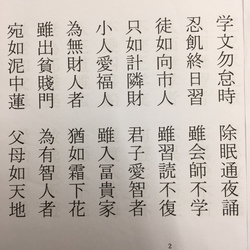

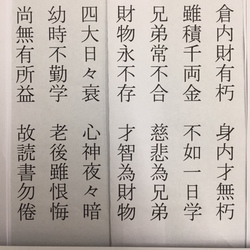

<漢文(白文)並びに読み下し文>

不交三学友 何遊七覚林

三学の友に交はらずんば、何ぞ七覚の林に遊ばん。

不乗四等船 誰渡八苦海

四等(しとう)の船に乗らずんば、誰(たれ)か八苦の海を渡らん。

八正道雖広 十悪人不往

八正(はつしやう)の道は広しと雖も、十悪の人は往(ゆ)かず。

無為都雖楽 放逸輩不遊

無為(むゐ)の都は楽しむと雖も、放逸の輩(ともがら)は遊ばず。

敬老如父母 愛幼如子弟

老いを敬ふことは父母の如し。幼(いとけな)きを愛することは子弟の如し。

<現代文>

○三学(*)の友に交じわらなければ七覚(*)の林に遊ぷことが出来ない。

(三学の修行が出来ねば七覚の林に入りて悟りを開くことが出来ない。)

*三学とは、仏教を修行するに際して必ず学ぶべき最も基本の修行法。

すなわち戒学(かいがく),定学(じようがく),慧学(えがく)をいう。

戒は禁制の意味で,身心の悪い行を抑制すること,定は心の動きを静め,精神を統一すること,慧は理性により道理をありのままに悟ることである。

これらの三つは互いに不即不離の関係にあり,仏道修行にとってどれが最も大切か,大切でないかという区別はなく,また,その一つは必ず他の二つを伴って完成されるものである。

*七覚とは、仏教で、悟りを得るために役だつ七つの事柄の意。

(1)択法(ちゃくほう)覚支(教えのなかから真実を選び、偽りを捨てること)、

(2)精進(しょうじん)覚支(一心に努力すること)、

(3)喜(き)覚支(真実に生きる喜びをもつこと)、

(4)軽安(きょうあん)覚支(心身をつねに快適に保つこと)、

(5)捨(しゃ)覚支(対象への執着(しゅうじゃく)を捨てること)、

(6)定(じょう)覚支(精神統一をすること)、

(7)念(ねん)覚支(智慧(ちえ)を念ずること)の七つをいう。

○四等(*)の船に乗らざれば八苦(*)の海を渡ることが出来ない。

(心の世界を例えて海といい、その海を渡るには四等の船に乗らねばならない)

*四等(しとう)とは、 仏教において説かれる徳目の一つ。

あまねく世界に限りなく及ぼされるべき四つの心。慈、悲、喜、捨の四つをさす。

慈とは他者への慈しみ、悲とは他者へのいたわり、喜とは他者の喜びを己(おの)が喜びとすること、捨とはいっさいの感情を離れて他者のすべてを平等にみること。

*八苦とは、人間の八つの苦しみ。

生・老・病・死の四苦に、愛別離苦・怨憎会苦(おんぞうえく)・求不得苦(ぐふとくく)・五陰盛苦(ごおんじょうく)を加えたもの。

愛別離苦(愛するものと別離する苦)

怨憎会苦(憎むものに会遇する苦)

求不得苦(求めるものが得られない苦)

五盛陰苦(五種の根幹存在よりなる輪廻的存在の苦)

○八正道(*)を正しく修むることによりて涅槃の悟りが開かれるその道はまことに広いのであるが、十悪(*)の人はその道に往くことができない。

*八正道とは、涅槃に達するための八つの正しい実践行のこと。

原始仏教以来説かれる仏教の代表的な修行方法。

八つとは,

(1)正見(正しいものの見方),

(2)正思惟(正しい思考),

(3)正語(いつわりのない言葉),

(4)正業(正しい行為),

(5)正命(正しい職業),

(6)正精進(正しい努力),

(7)正念(正しい集中力),

(8)正定(正しい精神統一)

釈迦は,それまでインドで行われていた苦行を否定し,苦行主義にも快楽主義にも走らない,中なる生き方,すなわち中道を主張したが,その具体的内容として説かれたのがこの八正道である。

*十悪とは、身・口・意の三業(さんごう)がつくる十種の罪悪。

殺生・偸盗(ちゅうとう)・邪淫・妄語・綺語(きご)・悪口(あっく)・両舌・貪欲(とんよく)・瞋恚(しんい)・邪見の総称。

○無為(*)の都はこの世の様に苦楽がなく真に楽しいところであるが、放逸にして心の儘に振舞って悪事をつくるものはそこへ行つて遊ぶことは出来ない。

*無為とは、因果関係に支配される世界を超えて、絶対に生滅変化することのないもの。

すなわち、涅槃(ねはん)・真如(しんによ)といった仏教の絶対的真理のこと。

無為の都というのは涅槃界のこと。

(不交三学友より放逸輩不遊までは、仏教の所説をその儘に挙げて、人人がその魂を養育するための教えを示しています。三学、七覚、四等、八苦、八正道、十悪、無為都など、仏教の所説の重要なるものが挙げてあります。)

○お年寄りには我が父母の如くに敬まい、幼少のものには我が子弟の如くに愛せよ。