長崎市五島町の羅針塾 学習塾・幼児教室の子供達の中に、年相応の知識量や理解力以上の力を示す例があります。

共通することは、

目を見て話を聞いていること。

応答する際に「はい、いいえ」が言えること。

これは、普段のお母さんや家族との会話の影響が大きいと思います。

つまり、相手の話を聞き、何を問われているかを理解し、それに対する自らの答えを自分なりに伝えること、の訓練を日々しているか、です。

ある意味、お母さんと「大人の会話」をしているかのような遣り取りをすることです。

幼いからといって、幼児語を用いるのではなく、一個の男子、女子と会話するようにすることが肝要です。

つまり、幼くとも所謂「子供扱い」をするのではなく、イメージとしては成人した立派な男子、女子として是々非々で接する。すぐにはできなくとも、繰り返すことでどんどん成長していきます。

さて、教科書に載らない歴史上の人物の再掲(加筆)です。

***************************

「支那には四億の民が待つ(馬賊の歌の一節)」と、戦前の日本人は支那の奥地や満州にも雄飛していました。

これは、日本人に限らず、欧米人やロシア人も同様です。自国民やその権益を守る為、各国の軍隊は国際法規や条約に則って利害のある地域に駐屯していました。

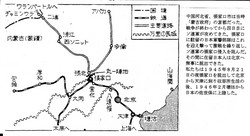

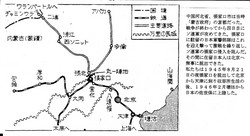

蒙古聯合自治政府内の張家口は北京の北西約300キロにありますが、張家口の引揚者たちがつくる「日本張家口の会」は、戦後六十周年の引き上げを記念して2005年に『内蒙古からの脱出』を編集。

「この命、義に捧ぐ」-台湾を救った陸軍中將根本博の奇跡 (門田隆将著 集英社)からの引用です。

陸軍中将 根本博

つながれた命

幼児を二人連れて、内地まで引き上げてきた当時二十五歳の早坂さよ子は、こんな体験談を載せている(一部抜粋)。

<張家口はソ連邦が近いのでソ連兵が迫って来るという話にも戦々恐々といたしました。五歳の女子と生後十ヶ月の乳飲み子を連れてとにかく、何とか日本に帰らねばと思いました。そのとき私は二十五歳でした。

五歳の女の子も何か特別のことが起こっていると解るらしく、しゃんとして自分の衣類の入ったリュックを背負い、子供用の布の袋をしっかり持ってくれました。

駅へ着きますと貨物用の無蓋車が何両も連なって待っており、集まった居留民は皆それに乗り込みました。

張家口から天津迄、普通でしたら列車で七時間位の距離だったと思いますが、それから三日間かかってやっと天津に着くことが出来ました。

途中、線路は何カ所も壊されていて少し走ると、すぐ止まり、線路の状態を修繕しながら進むのです。途中、列車が止まると近くの農民たちがいろいろと食料品を、持って売りに来てくれました。男性社員の方が会社の金庫から有りったけのお金を全部出して持ってきてくれましたので、食料品等を買い、皆で何とかお腹を満たしました。

列車は「萬里の長城」にそって走るので、長城の上の要所要所に日本の兵隊さんがまだ警備に着いていて、皆で手を振りました。そして兵隊さん達よ、無事、日本に帰ってと祈りました。

夏とはいえ無蓋車の夜は寒く、五歳の女の子は下痢をおこして、列車が止まると用をたしに何度も何度も線路へおりました。親子共に、辛いつらい思いを致しました。

(北海道の)実家へ、やっとやっとたどり着きましたときには両親の顔を見るなり、今迄こらえていた涙が一辺に、どっと溢れて、大声でうわぁうわぁと泣きに泣きました。

五歳の娘惠は翌日からストーブの前に座ったきり一切口をきかず、食事も何も食べようと致しません。

父が「惠ちゃん、何か食べたい物はないか・・・」と聞きますと小さな声で「お餅のつけ焼き」が食べたいというのです。

父母達は敗戦の中、配給の、わずかな食糧で暮らしている時ですのに近所の農家の人から、何とか少しばかりの餅米を調達して来てくれて、土蔵から臼と杵を出して来てお餅をつき、孫娘のためにお醤油をつけたお餅のつけ焼きを作ってくれました。親達のありがたさをしみじみ感じました。娘の惠は毎日毎日三度三度そのお餅だけを食べ、次第に元気を取り戻して参りました。>

兵士達の尊い命と引き換えに幼い命はこうしてつながった。

張家口関係図

昭和20年8月9日から始まったソ連との戦争。日ソ不可侵条約を一方的に破り、怒濤のように攻め込むソ連軍は、満州では蛮行の限りを尽くしていました。満州を守っていた頼みの関東軍は、ソ連の宣戦布告からわずか三日で「総退却」の事態に陥っていました。

日本陸軍北支那方面軍司令官・根本博中將は、専門の支那情報だけでなく、ロシア情報にも通じ、ソ連軍の本質や危険性を知悉(ちしつ)していました。

だからこそ、内蒙古の在留邦人四万人の命を助ける為に敢然と武装解除を拒絶し、ソ連軍と激戦を展開、そしてその後、支那派遣軍の将兵や在留邦人を内地に帰国させる為に奮闘努力したのです。

根本 博とは (さらに…)