歴史上の人物を後世の人がどの様に評価するか。

業績、評伝や語録などから推測するしかありませんが、歴史を学ぶ面白さでもあります。

長崎市五島町の羅針塾 学習塾・幼児教室のある幼児さんは真田幸村をはじめとして戦国武将が大好きです。

テレビドラマを切っ掛けとして歴史を好きになり、漫画や書物で更に深めていく。

親御さんが適切に本を与えていくのはとても大事なことです。

さて、 教科書に載らない歴史上の人物の再掲(加筆)です。

***************************

今回は、教科書に一行くらいで紹介されている勝海舟です。

「戊辰戦争の最中に、西郷隆盛を相手に江戸城無血開城をなし、江戸を戦火から救った人物」というぐらいでしょうか。

しかし、教科書には記載していない多くのことを為し、素晴らしい業績を残しています。

幕末の混乱期に、江戸幕府を支えたということから、山岡鉄舟・高橋泥舟と共に「幕末の三舟」と呼ばれるほどです。

ところで、勝海舟は長崎とも縁(ゆかり)があります。

嘉永6年(1853年)、ペリー艦隊が来航(いわゆる黒船来航)し開国を要求されると、老中首座の阿部正弘は幕府の決断のみで鎖国を破ることに慎重になり、海防に関する意見書を幕臣はもとより諸大名から町人に至るまで広く募集した。

勝も海防意見書を提出した。勝の意見書は阿部正弘の目にとまることとなる。そして幕府海防掛だった大久保忠寛(一翁)の知遇を得たことから念願の役入りを果たし、勝は自ら人生の運を掴むことができた。

その後、長崎の海軍伝習所に入門。

伝習所ではオランダ語がよくできたため教監も兼ね、伝習生と教官の連絡役も果たし、足掛け5年間を長崎で過ごす。

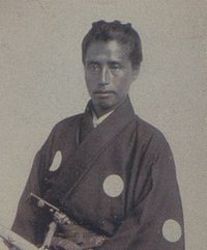

・・・このとき、現在も長崎駅近くにある、本蓮寺に滞在していたそうです。そのときに、筆者の曾祖母が茶を出す機会があったそうで、「非常に美男子だった」とのこと。現存する写真の若かりし頃の海舟は、確かに凛々しい顔立ちです。

さて、その海舟。修業時代には大変な苦労をして勉学に励みます。

産經新聞の「元気の出る歴史人物講座」(平成21.2.18 )からの引用。

幕末が生んだ一世の巨人・勝海舟は最下級の幕臣で、青年時、困窮生活を送った。

だが海舟はこの境遇に屈せず文武両道に努めた。江戸随一の荒修業で有名だった島田虎之助の下で10年間剣道に励み、21の時、免許皆伝を受けた。

これが海舟の人物を鍛え上げた。海舟は単に頭だけの秀才ではなく気力と胆力を十分に備えていた。そのあとが10年間の蘭学修業である。これまたすさまじい勉学であった。

蘭学には「ヅーフハルマ」と呼ばれた蘭和辞典が必須だが60両もしてとても買えない。

海舟は1年間10両の損料で借り、昼夜をおかず2部筆写し、1部を売りそれで損料を払った。その頃、海舟は貧窮のどん底にあった。

薪を買う金がないから天井など燃やせるものは皆はがして炊事をした。

まことに驚嘆すべき根気と努力であった。写し終わって巻末にこう記している。

「弘化4(1847)年秋業につきて翌仲秋二日終業、予(よ)この時貧(ひん)骨(ほね)に到り、夏夜蚊帳(かや)なく冬衾(ふすま)(布団)なし。唯日夜机によって眠る。しかのみならず大母病床にあり、諸妹幼弱事を解せず。自ら椽(たるき)を破り柱を割って炊ぐ。困難ここに到り又感激を生ず」貧窮困難は決して人間を駄目にしない。艱難(かんなん)辛苦が偉大な人間をつくるという見本である。

「困難ここに到り又感激を生ず」。肺腑(はいふ)の底から吐かれた真男子の一言である。

勝海舟(1860)

「武士は喰わねど高楊枝」という句がありますが、貧乏を全く恥じず、平然と過ごす心構えがあるのは、「三舟」の一人、山岡鉄舟も同様です。

やはり、安穏とした生活からは、後世に名を残す人は出てきません。

勝海舟とは (さらに…)