国語力を教育の根本に据える幼児教室・学習塾の羅針塾では、「学ぶ」ことの意義を幼なくても意識するように心掛けています。

近代医学の礎をつくった緒方洪庵は、数多(あまた:多くの)の人材を育てました。

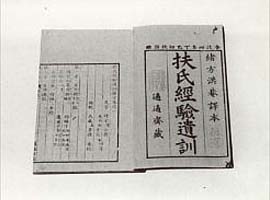

その教えの一端を示すのが以下のドイツの医学者フーフェラントの医学書の抄訳(しょうやく:原文の一部を翻訳すること)です。

現在及び将来、医学の道を志す日本の若者に、是非一読し、その意を汲んで精進して欲しいものです。また、この緒方洪庵の抄訳は医学に限らず、様々な分野で活躍するプロフェッショナルな社会人となる為の基本をも示していると考えます。

江戸時代までの教育を受けた俊英(才能の優れていること)な先人達に共通する語彙力、漢籍に通じた漢字力など、現在の教育では及びもつきません。義務教育で用いる漢字を制限するような国語教育では、古典を理解する力などつきようがありません。

読解力をつけるには、まず正しい漢字熟語などをしっかり小学生の時に身につけることが早道です。

「扶氏医戒之略」緒方洪庵抄訳

一、 人の為(ため)に生活して己のため生活せざるを医業の本髄(ほんずい)とす 安逸(あんいつ)を思はず名利(みょうり)を顧(かえり)みず唯(ただ)己(おのれ)をすてて人を救はん事を希(ねが)ふべし。 人の生命を保全し人の疾病(しっぺい)を複治(ふくち)し人の患苦(かんく)を寛解(かんかい)するの外、他事(たじ)あるものに非ず。

(筆者訳 :漢字熟語の意味合いを理解しやすくするために括弧書きを付しています)

一、人の為に生活して己の為に生活しないことを医業(医者としての仕事)の本随(元の元、模範)とする。安逸(気楽にのんびりと楽しむこと)を思わず、名利(名誉と利益)を顧みず(気遣わず、心配せず)、唯(ただ:ひたすら)己を捨てて人を救おうと希う(強く望む)べきである。人の生命を保全し(人の安全を保ち)て、人の疾病(病気、疾患)を複治(治療して回復すること)し、人の患苦(疾患の苦しみ)を寛解(病気の症状が軽減、またはほぼ消失すること)すること以外のなにものではない。

二、 病者に対しては唯病者を見るべし、貴賎貧富(きせんひんぷ)を顧りみること勿(なか)れ。 一握(いちあく)の黄金(こがね)を以(もって)貧士(ひんし)双眼(そうがん)の感涙(かんるい)に比(ひ)するに何ものぞ、深く之(これ)を思うべし。

二、病者(病気にかかっている人)に対しては唯(ただ:ひたすら)病者を見るべきである。貴賎貧富(身分の高い低い、貧しいか豊かか)を顧みる(気遣い、心配する)ことをしてはいけない。一握りの黄金と貧しき人の両目から溢れる感激の涙を比べることがあってはならない。深くこのことを思うべきである。

三、 其(その)術を行うに当っては病者を以って正鵠(せいこく)とすべし。決して弓矢となすこと勿(なか)れ、固執(こしゅう)に僻(へき)せず、漫験(まんし)を好まず、謹慎して眇看(びょうかん)細密(さいみつ)ならんことを思うべし。

三、その医術を行うに当たっては、病者(病気にかかっている人)を正鵠(狙いどころ、的の中心)とすべきである。決して、弓矢(的を射るための方法・手段)としてはならない。固執(考え・態度を簡単に変えないこと)に僻(偏る、片寄ること)せず、漫験(目的なく、気ままに、試す、調べること)を好まないで、謹慎(言動を反省し、行いを正すこと)して眇看(目を細めて、良く看護すること)細密(細かな点まで行き届いていること)でありたい、と思うべきである。

四、 学術を研精(けんせい)するの外(ほか)、言行に意を用いて病者に信任せられん事を求むべし。然(しか)れども時様(じよう)の服飾を用い詭誕(きたん)の奇説を唱(とな)へて、聞達(ぶんたつ)を求むるは大(おお)いに恥じるところなり。

四、学術(専門性の高い学問)を研精(細かに研究すること)する以外に、言行(言葉と行い)に意(こころ、思い)を用いて病者(病気にかかっている人)に信任(信用し、任せること)されようと努めるべきである。然れども(そうであっても)、時様(その時の流行の風俗)の服飾(衣服と装身具)を用い、詭誕(実なき言葉、空言、嘘)の奇説(奇妙な説)を唱えて(主張する、提唱する)、聞達(立身出世すること)を求めるのは大いに恥とすべきである。

五、 病者を訪(と)ふは粗漏(そろう)の数診(すうしん)に足を労(ろう)せんよりは、寧(むし)ろ一診(いっしん)に心を労して細密ならんことを要(よう)す。然(しか)れども自(みず)から尊大(そんだい)にして屡々(しばしば)診察するを欲(ほっ)せざるは甚(はなはだ)悪(にく)むべきなり。

五、病者(病気にかかっている人)を訪う(訪問する)ことは粗漏(物事の扱いがいい加減で、手落ちのあること)の数診(数回の診察)に足を労する(足を運ぶ)よりは、寧ろ(どちらかと言えば、いっそ)一診(一度の診察)に心を労して(こころ、気持ちをはたらかせて)、細密(細かな点まで行き届いていること)であることを要する。然れども(そうであっても)、自ら尊大(威張って、いかにも偉そうな態度を取ること)にして、屡々(しばしば)診察することを望まないことは甚だしく悪むべき(あってはならないこと)である。

六、 不治(ふじ)の病者も仍(よっ)て其(その)患苦(かんく)を寛解(かんかい)し、其生命(せいめい)を保全(ほぜん)せんことを求むるは医の職務なり。棄(すて)て顧(かえ)りみざるは人道(じんどう)に反(はん)す。たとひ救う事能(あたは)ざるも、之を慰(い)するは仁術(じんじゅつ)なり。片時(かたとき)も其(その)命を延(のべ)んことを思うべし。決して其(その)死を告(つぐ)るべからず。言語容姿皆(みな)意(い)を用(もち)いて之(これ)を悟(さと)らしむること勿(なか)れ。

六、不治の病者(治る見込みのない病人)も、仍(よっ)て(それゆえ、そのために)その患苦(患いの苦しみ)を寛解(病気の症状が軽減、またはほぼ消失すること)し、その生命を保全(安全であることを保つ)しようと努めることは医者の職務である。棄てて(関係を断ち)顧みないことは人道(人として守るべき道)に反することである。たとえ救うことが出来なくとも、これ(不治の病者)を慰する(慰める)ことは仁術(最高の徳である仁(思いやり、慈しみ)ある術(技、技能)である。片時(ほんのわずかな時間、一瞬)もその命を延べん(先へ延ばすこと)ことを思うべきである。決してその死を告げてはならない。言語容姿(言葉や姿かたち)のすべて意(心の働き、気持ち)を用いてこれ(死)を悟らせることがあってはならない。

七、 病者の費用少なからんことを思ふべし。命を与(あた)ふるも命を繋(つな)ぐ資(もと)を奪(うば)はば亦(また)何の益かあらん。貧民に於ては茲(ここ)に甚酌(しんしゃく)なくんばあらず。

七、病者(病気にかかっている人)の費用(病を治すための金銭)は、少ないであろうことを配慮しなければならない。命を与えても(救っても)、命を繋ぐ(生き続ける)資(もとで、財産)を奪ってしまえば、亦(また、やはり)何の利益が有るだろうか。貧民(貧しい人)においては(の場合には)茲(ここに)斟酌(相手の事情・心情に心配りをすること)がなければならない。

八、 世間に対しては衆人(しゅうじん)の好意を得(え)んことを要(よう)すべし。学術卓絶(たくぜつ)すとも、言行(げんこう)厳格(げんかく)なりとも、斉民(さいみん)の信(しん)を得(え)ざれば之(これ)を施(ほどこ)すところなし。又周(あまね)く俗情(ぞくじょう)に通(つう)ぜざるべからず。殊(こと)に医は人の身命(しんめい)を委托(いたく)し赤裸(せきら)を露呈(ろてい)し最蜜(さいみつ)の禁秘(きんぴ)をもひも啓(ひら)き、最辱(さいじょく)の懺悔(ざんげ)をも告(つ)げざることは能(あたは)ざる所なり。常に篤実(とくじつ)温厚(おんこう)を旨(むね)として多言(たごん)ならず、沈黙(ちんもく)ならんことを主(しゅ)とすべし。博徒(ばくと)、酒客(しゅかく)、好色(こうしょく)、貧利(どんり)の名(な)からんことは素(もと)より論をまたず。

八、世間(世の中、世の人々)に対しては衆人(多くの人、大勢)の好意を得ることが必要である。学術(専門性の高い学問)が卓絶(他に比較するものがないほどに優れていること)していても、言行(言葉と行い)厳格(怠慢、誤魔化しが一切ない厳しい態度)であっても、斉民(人々を苦しみから救うこと)の信(信用、信頼)を得なければ、これ(医術)を施すところがない。また、周く(隅々まで、漏れなく)俗情(世間の事情や人情)に通じなければならない。殊に(とりわけ、特別)、医術は人の身命(身体と命)を委托(委ねる、任せる)し、赤裸(丸裸、包み隠しのないこと)を露呈(あからさまになること)し、最密(最も秘密であること)の禁秘(禁制された秘密)をもひも啓き(あける、広げる)、最辱(最も恥ずかしいこと)の懺悔(告白し、悔い改めること)をも告げないでいられないところである。常に、篤実(情に篤く誠実であること)・温厚(人柄が穏やかで、温かみがあること)を旨(主とする、中心とすること)として、多言ならず(口数が多くなく)、沈黙ならん(物静かであるべき)ことを主(もっぱらであること)とするべきである。博徒(博打うち)、酒客(酒を飲むひと)、好色(異性に対して淫らな気持ちを抱くこと)、貪利(利をむさぼること)の無いようにすることは素より(元々、元来)論を俟たない(ことさら論ずるまでもない)。

九、 同業の人に対しては之(これ)を敬(けい)し之(これ)を賞(しょう)すべし。たとひ然(しか)ること能(あたは)ざるも勉(つと)めて忍(しの)ばんことを要すべし。決して他医(たい)を議(ぎ)するなかれ。人の短(たん)をいふは聖賢(せいけん)の明戒(めいかい)なり。彼が過(あやま)ちを拳(あ)るは小人(しょうじん)の凶徳(きょうとく)なり。人は唯(ただ)一朝(いっちょう)の過(あやま)ちを議せられて己(おの)れ生涯の徳を損(そん)す。其(その)損失(そんしつ)如何(いかん)ぞや。各医(かくい)自家(じか)の流(りゅう)有(あり)て、又(また)自得(じとく)の法(ほう)あり。慢(みだ)りに之(これ)を論(ろん)すべからず。老医は尊重(けいちょう)すべし。少輩(しょうはい)は愛賞(あいしょう)すべし。人若(も)し前医(ぜんい)の得失(とくしつ)を問(と)ふことあらば勉(つと)めて之を得(とく)に帰(き)すべし。其(その)冶法(ちほう)の当否(とうひ)は現症(げんしょう)を認(みと)めざるは辞(じ)すべし。

九、同業の人(医者)に対しては、これを敬し(敬い)これを賞す(褒め称える)べきである。例え、然る(そうである)ことが出来ないとしても,勉めて(可能な限り、できるだけ)忍ばん(我慢する、堪える)ことを要す(必要とする)べし。決して他の医者を議する(意見を述べ合う、審議する)ことなかれ(してはならない)。人の短(欠点、短所)を言うことは聖賢(聖人と賢人)の明戒(明らかな戒め、訓戒)である。彼が過ち(他の医者の過ち)を拳る(具体的に示す)ことは、小人(器量の少ない、人徳の無い人)の凶徳(性質が悪い、おそろしい品性・人格)である。人は唯(わずかな、ほんの)一朝(ある時)の過ち(過失)を議せられて(意見を言われ、審議されて)、己の(自分自身の)生涯(人生)の徳を損す(損なう、傷つける)。其の損失は如何ぞや(どんなであろうか)。各医(それぞれの医者)は自家の流(自らの流派、流儀)が有り、また自得の法(自分の力で会得した方法)がある。慢りに(あなどって)これを論じてはならない。老医(老人の医者)は尊重(尊いものとして重んずること)すべきである。小輩(経験の少ないとも輩・ともがら)は、愛賞(愛しんで褒めること)すべきである。人が若し(仮に)、前医(先に診察した医者)の得失(成功と失敗)を問うことがあれば、努めて(できるだけ)これ(前医)を得に帰すべし(有利に結論づけるべきである)。その治法(治療の仕方、方法)の当否(正しいか、正しくないか)は現症(現在の症状)が認められない限りは辞すべき(断る、辞退すべき)である。

十、 毎日夜間(やかん)に方(あた)って更(さら)に昼間(ひるま)の接病(せつびょう)を再考(さいこう)し、詳(つまび)らかに筆記するを課定(かてい)とすべし。積(つ)んで一書(いっしょ)を成(な)せば、自己の為にも病者(びょうしゃ)のためにも広大(こうだい)の脾益(はいえき)あり。

十、毎日、夜間に方って(向けて)更に(あらためて)昼間の接病(診察の様子)を再考し(もう一度考え直し)、詳らかに(詳しく、細かい点まで明らかに)筆記することを課定(問い試みて定めること)とするべきである。積んで(長い期間をかけて、次第に積んだり高めたりすること)一書(一冊の書物)を成せば(作り上げれば)、自己の為にも病者(病気にかかっている人)の為にも、広大(広く大きいこと)な脾益(利益となる、役に立つこと)がある。

十一、治療(ちりょう)の商議は会同(かいどう)少なからんことを要す。多きも三人に過(す)ぐべからず。殊(こと)によく其(その)人を選ぶべし。只管(しかん)病者(びょうしゃ)の安全を意として、他事(たじ)を顧かえりみず、決して争議の及(およ)ぶ事勿(なか)れ。

十一、治療の商議(相談すること、協議)は会同(会議のために人々が集まること、会合)を少なくすることが必要です。多きも(多くても)三人以上にならないようにすべきである。殊に(更に、加えて)よくその人を選ぶべきである。只管(ひたすら、一途に)病者(病気にかかっている人)の安全を意として(心掛けて)、他事(その人の関係ないこと)を顧みず(気遣わず、心配しないで)、決して争議(互いに意見を主張しあって、争うこと)に及ぶ(達する)ことをしてはならない。

十二、病者曽(かつ)て依託(いたく)せる医を舎(す)て窃(せつ)に他医(たい)に商(はか)ることありとも、漫(みだ)りに従(したが)うべからず。先(ま)づ其(その)医に告げて其その説を聞くにあらざれば従事(じゅうじ)すること勿(なか)れ。然(しか)りといへども、實(じつ)に其誤冶(ごち)なることを知て、之(これ)を外視(がいし)するは亦(また)医の任(にん)にあらず。殊(こと)に老険(ろうけん)の病(やまい)にあっては遅疑(ちぎ)することある勿(なか)れ。

十二、病者(病気にかかっている人)が、曽(かって、以前)依託(頼んで、任せてやってもらうこと)をしていた医者を舎て(捨てて、離れて)窃に(ひそかに)他の医者に商る(相談する)ことがあっても、慢りに(思慮なく、無分別に)従うべきではない。先づ(まず)、その医者に告げて、その説(説明、意見)を聞くことがなければ、従事(治療)するべきではない。然りといへども(そうであったとしても)、實(実際)に其誤冶(その診察、治療の誤り)であることを知て(知った以上は)、之(このこと)を外視(捨てておくこと、問題にしないこと)することは、亦(やはり)医師としての任(果たすべき役目)ではない。殊に(とりわけ、特別に)、老険(年老いて、険しい、危険な)の病にあっては、遅疑(疑い迷って、躊躇(ためら)って)することはあってはならない。

上件十二章は扶(ふ)氏医訓(いくん)巻末に附(ふ)する所の所戒(しょかい)の大要を抄譯(しょうやく)せるなり、書して二三子(にさんし)に示し亦(また)以て自警(じけい)を云爾(いふのみ)

安政 丁巳(ひのとみ) 春正月 公裁誌

上件(上に掲げた)十二章は、扶氏(フーフェラント氏)の医訓(いくん)巻末に附(ふ)する所の所戒(戒め、訓戒)の大要(要点、あらまし)を抄譯(抜書きをして訳したもの)である。

| 扶氏・・・ドイツの医者“フーフェラント”のこと、イェナとゲッティンゲン大学に学び、生都ヴァイマルで医業に従い、ゲーテやシラーの診察も行なった。イェナ大学教授、国王の侍医兼医学校長、公衆病院最高医、ベルリン大学の教授、ジェンナの方法を用いて天然痘の予防に努力し、チフスの撲滅にも力を尽くし、また統計学にも功績がある。主著の内科書「エンケリドーメディカム」は、実際編を緒方洪庵が訳し、「扶氏経験遺訓」として出版され、広く読まれた。(1762~1836) |