幼児さんの興味をうまく引き出すには、親御さんとの普段の会話がとても重要です。2歳前後から3歳ごろまで片言でも話ができる様になるまでは時間がかかりますが、常に目を見てしっかりと伝える工夫をしていくことです。今は分からなくても、いずれ理解できる様になりますから、焦らず繰り返すことに尽きます。

「幼児に教える方法」に記されている石井式教育法は、仕事を持つお母さん方でも無理なくできる様に、方法を示していますのでぜひ試してみてください。

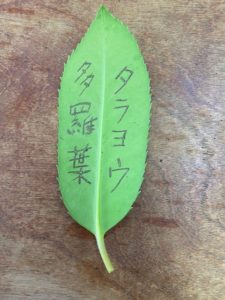

そのやり方を漢字の例として挙げられています。

初めの一カ月間に、教へるのに適当と思はれる漢字を一例として挙げてみませう。

苺桃柿粟梨口目耳鼻手足顔頭首歯舌胸腹腕指爪犬猫牛馬象猿山川空海雨

是非、この漢字でなければいけない、といふものではありません。他の漢字でも、もちろん良いのです。が、この例のやうに、ある一纏まりのグループ、つまり“ 苺 ”から“梨”までの果物グループや、“口”から “爪”までの体の名称グループといふやうに、何らかの関連をもった漢字を続けて教へるのが良いやり方だと思ひます。子供なりに関連づけ て覚えられますし、うまく行けば「それぢゃあ、あれは? これは?」と、 自分から積極的に質問して来るかも知れません。さうなったら、しめたも のです。質問された時は、必ず答へてやって下さい。ここが、将来、子供が知的好奇心に富んだ人間になるか、ならないかの境目なのですから。

・・・漢字カードは、市販のものもありますが、やはりお母さん(お父さん)の手作りが一番でしょう。子供さんの興味は千差万別ですから、それぞれに合わせた漢字カードを楽しみながら作る。パソコンなどを活用して印字するのも方法ですが、意外に手書きの方が味があります。子供さんと一緒に楽しみながら作れば、鋏などの使い方も覚えて一石二鳥です。

ノーベル賞の受賞者・湯川秀樹博士のお母さんは、子供が何か質問 した時は、どんなに忙しい仕事をしてゐても、その仕事の手を休めて、 子供の目を見つめながら、その質問に答へた、といふ話を聞いたこと があります。天才・湯川秀樹博士を育てたのは、お母さんのその態度だ ったのではないでせうか。

かう言ひますと、皆さんは、天才は遺伝によるもので、後からいくら努 力しても無駄だと思はれるかも知れません。

湯川博士の御両親が頭の良い方だったから、湯川博士等をはじめとするお子さん方が皆、頭が良いのは当り前だらう、と。

しかし、私は「湯川博士の御両親の立派さは、御自身の頭の良さもさることながら、やはり子育ての態度の見事さにある」と思ひます。

最近の遺伝子に関する研究によりますと、遺伝子は特ってゐる膨大な情報量のうち、顕在化するのは、つまり表面に現はれて来る特徴は、全体のわづか一パーセントに過ぎないさうです。また、遺伝子の特って ゐる情報量を文字にすると、三十億字分(この本のおほよそ三万冊分) ださうですが、その中のどの情報が現はれて来るかは、環境によって 決まるとも聞いてゐます。ですから人間の能力や性格は、遺伝よりもむしろ環境に左右されるのではないかと思ひます。

昔の人は観察力が優れてゐて、いみじくも「氏より育ち」と言ってゐます。昔の人はいろいろな例を数多く見て、そのやうな結論を下したのでせうが、それが科学に裏づけされたといふのは面白い事ではありませんか。

・・・カール・ヴィッテの教育の重要な点(言葉は知識を刈り入れる道具 カール・ヴィッテの教育法3)でも、「子供の質問に丁寧に答へること」と強調されています。

洋の東西を問わず、偉大な学者を生むための幼児期の教育の要諦は、湯川秀樹博士やカール・ヴィッテ博士の母と父の真摯な態度にあったのです。