長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、春めく季節と共に新たな進学や進級に向けた準備が始まっています。

さて、英語と歴史を同時に学ぶ」シリーズです。第4章 近代の日本と世界(1) 幕末から明治時代 第1節 欧米諸国のアジア進出 の続きになります。http://www.sdh-fact.com/CL02_2/Chapter%204%20Section%201,%202.pdf

The Treaty of Kanagawa and the arrival of Townsend Harris

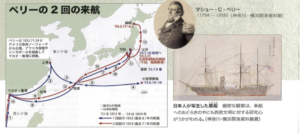

In January 1854 (Ansei 1), Perry returned to Kanagawa. Following negotiations, the shogunate acceded to his demands and signed the Treaty of Peace and Amity (Treaty of Kanagawa) with he United States in March. Under the terms of this agreement, Japan was to open two ports, Hakodate (in modern-day Hokkaido) and Shimoda (in modern-day Shizuoka Prefecture), where American ships could resupply with coal, foodstuffs, and water. In addition, Japan was to set up a US consulate in Shimoda. This marked the end of Japan’s policy of national isolation.

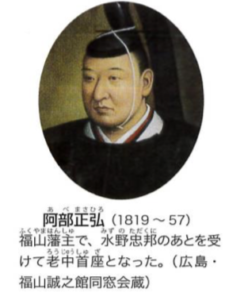

In accordance with the treaty, Consul General Townsend Harris took up his post in Shimoda in 1856 and reiterated America’s desire for a commercial treaty opening Japan to trade with the United States. The shogunate was in no position to refuse, but tried to put off answering on the grounds that it wanted permission from the Imperial Court. And yet, the Emperor refused to sanction the agreement. The ensuing controversy split the country into two camps, one advocating that the “barbarians” be expelled from Japan and one advocating that Japan sign the commercial treaty and open its doors to the West. Each side attempted to sway the opinion of the Imperial Court in Kyoto, which abruptly became the center of the nation’s political attention.

Topic 49 Recap Challenge! – Using bullet points, list two of the demands Perry made to the shogunate upon his arrival in Japan.

日米和親条約とハリスの来日

1854(安政元)年1月、ペリーは再び神奈川沖にやってきた。交渉の末、幕府はペリーの要求に応じ、3月、アメリカとの間に日米和親条約を結んだ。この条約によって開国した日本は、下田(静岡県)と箱館(函館・北海道)の2港を開き、アメリカの船に石炭、食料、水を補給し、下田にアメリカ領事を置くことを取り決めた。

1856年、日米和親条約に基づき下田に着任したアメリカ総領事ハリスは、貿易を開始するために新たに通商条約を結ぶことを要求した。ハリスの要求を拒絶できないと考えた幕府は。朝廷の許可を得たいとして返答を伸ばしたが、天皇の許可(勅許)は得られなかった。攘夷(*2)を取るか、それとも通商条約を結ぶ開国政策をとるかは、国論を二分する大問題となり、両派が朝廷に働きかけた。京都の朝廷はにわかに国政の中心舞台となった。

*2=「攘」は「攘(う)つ」で、武力で排除すること。「夷(い)」は外国を指す。外国を打ち払うこと。

まとめにチャレンジ 日本に来航したペリーが、幕府に要求したことを2つ、箇条書きにしてみよう。

・・・先にブログ記事(英語と歴史を同時に学ぶ 「史実を世界に発信する会」の英訳教科書 16) で「ペリーは日本人をどう見たか」を紹介していますが、ペリーが日本との開国交渉をするために多くのことを情報源から学んだ上で交渉に臨んだことがわかる書物の一つをご紹介します。

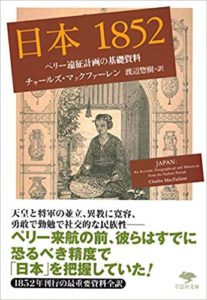

日本1852: ペリー遠征計画の基礎資料 (草思社文庫)

訳者の渡辺惣樹氏の前書きによると、

本書の原題は「日本:地理と歴史 この列島の帝国が西洋人に知られてから現在まで、及びアメリカが準備する遠征計画について」が示すように、アメリカの進める日本遠征計画を、強い関心を持って見つめていた英米の知識人のニーズに応えて出版されたものです。アメリカ海軍の四分の一の戦力を割き、アメリカの威信をかけて臨む日本開国プロジェクトは世間の耳目を集めていたにもかかわらず、人々は日本をほとんど知りませんでした。本書の発行は一八五二年七月。ニューヨークの出版社から刊行されています。ペリー提督がノーフォーク(バージニア州)を出港する四カ月前のことです。アメリカ政府もここに記述される情報以上のものは持ち合わせてはいませんでした。

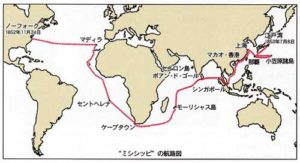

ペリーは、戦艦ミシシッピ号で東インド艦隊の待つ中国沿岸に向かったのは一八五二年十一月二十四日のことであった。ぺリーの旅は大西洋から喜望峰を周り、インド洋を抜けて中国に向かう東回り航路であった。それだけに長い船旅となった。香港への到着は年も明けた四月初めのことである。四ヶ月半の船旅をペリーは無駄にしなかった。交渉相手国となる日本をじっくりと学んだのである。ペリーは日本開国交渉の本質が、米国に莫大な富をもたらす支那市場への太平洋蒸気船航路(太平洋シーレーン)を安全なものにすることであることは十分に理解していた。ペリー提督は計画の狙いやその重要性は理解していたものの、交渉相手となる日本についての知識は乏しかった。そんな彼にとって東回りの長旅は幸運だった。何冊もの日本を理解するための書を読み込んだ。その中の一つが本書だった。

筆者のチャールズ・マックファーレンは英国人である。歴史家であり、日本への溢れる好奇心を持つ友人に囲まれていた。その影響を受けて彼自身も日本に強い関心を寄せ、世界各国で著された日本に関する書籍を蔵書していた。日本を訪れた経験はないものの、当時としては日本についての十分すぎるほどの情報を持っていた。彼の情報源の多くが、長崎出島に暮したオランダ商館長や商館員のものである。出島に勤務したのはオランダ人だけではない。オランダは小国であり人口が少なかっただけに、有為な人材供給を外国に頼らざるを得なかった。蘭東インド会社にも多くの外国人が採用されていた。だから幕府の目からはオランダ人として見えた商館員には、イギリス人やドイツ人がいた。彼らは母国語で日本の経験を書いていた。それらもマックファーレンの重要な情報源となった。そうした情報を総合して書き上げたものが本書である。

日本の社会システム(徳川幕藩体制)を処処で批判するものの、全体的な評価は極めて高い。また日本人社会に行き渡る礼節に驚嘆し、賞賛を惜しんでいない。

もう一点注目しておきたいことがある。それは日本における権力の二重構造の理解である。世俗権力の象徴である将軍と、武力を有しないミカド(皇室)の精神的な権力の並立を見事なまでに把握している。マックファーレンのこの記述を読んだからこそペリー提督の日本開国交渉は丁寧であり、日本側に二重権力の間での意見のすり合わせと意思統一の時間を与えようとしたのではなかろうかと思わせる。例えば、ペリー艦隊の来航は二度にわたっている。一八五三年の四隻による来航時には、大艦隊を率いて翌年に再び来航することを伝えただけであった。二つの権力に方針を一致させるための時間を与えたのであろう。また日米和親条約締結後から領事赴任までに十八ヶ月の余裕を持たせている。これも同じ考えに基づくものではなかったか。もちろん我々はその後の歴史を知っている。ペリー提督の意識していた二つの権力は意見のすり合わせに失敗した。暴力的な分裂を見せた結果が、ペリー提督自身も予期しなかった明治維新であった。

・・・如何に綿密に、アメリカが日本開国の準備を進めていたか、がわかる資料です。歴史の教科書では、青天の霹靂の如く黒船が日本に来航したかのように説明されています。しかし、日本は長崎を「世界の窓」にして鎖国を保っていましたが、それぞれが求める情報は長崎を通して、江戸幕府も欧米諸国も互いに収集していたことが分かり興味深いものですね。「日本1852: ペリー遠征計画の基礎資料 」(草思社文庫)の内容にも、教科書には書かれていない様々な面白い記述がありますから、少しずつご紹介していこうと考えています。

下記の画像は日本財団図書館からの引用です。https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2003/00915/contents/0004.htm

ミシシッピ号の航路図

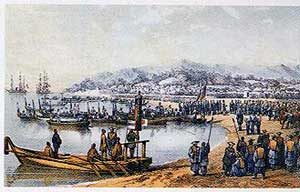

久里浜にて、日本に初上陸するペリー艦隊の一行

浦賀沖を測量するミシシッピ号の搭載艇。攻撃の意図がないことを、艦首に掲げた白旗で示している。

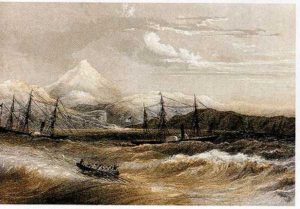

富士山を後方に望み、江戸湾を北上するペリー艦隊