長崎市五島町にある羅針塾 学習塾・幼児教室 https://rashinjyuku.com/wp では、挨拶を大事にしています。物事の始まりと終わりには、剣道に始まる武道の精神と同じく「礼に始まり礼に終わる」ことが大事です。

さて、

『新しい歴史教科書』(新版・中学社会)(自由社)英訳シリーズ Chapter3の英和対訳部分からの引用です。http://www.sdh-fact.com/CL02_2/Chapter%203%20Section%201,%202.pdf

織田信長の進取の気性は、所謂バテレンによるキリスト教の布教に寛大でしたが、豊臣秀吉の天下どりの後は、状況が一転します。それについてのコラムがあります。

I WANT TO KNOW MORE ABOUT…

Why Hideyoshi Expelled the Missionaries

もっと知りたい

秀吉はなぜバテレンを追放したか

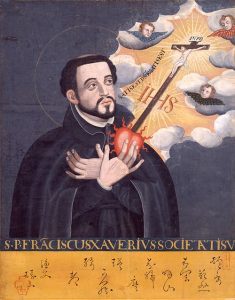

Takayama Ukon’s refusal to convert

Japan was a polytheistic country since antiquity and was open to new religions from foreign lands. Thanks to the pro-Christian stances of Oda Nobunaga and Toyotomi Hideyoshi, Japan profited greatly from the flourishing trade with Christian nations. In that case, why was it that Hideyoshi promulgated the Priest Expulsion Ordinance?

It has been said that in June of 1587, on the night before Hideyoshi issued the ordinance, the Buddhist priests who had accompanied him to Hakata complained to him about the misconduct of the missionaries and Christian daimyo. They brought to his attention that the missionaries had been instigating the Christian daimyo to forcibly convert their subjects, destroy the shrines and temples within their domains, and banish the Shinto and Buddhist priests.

Enraged to hear of this, Hideyoshi immediately dashed off a message to Takayama Ukon, a Christian daimyo in his encampment. The message read, “Either give up Christianity or give up your domain.” Ukon replied, “I will stay true to my faith and agree to leave my domain”, and Hideyoshi promptly ordered him to be divested of his lands.

高山右近の棄教拒否

日本は昔から多神教の国であり、異国の新しい宗教に対しても開かれていました。信長も秀吉もキリスト教を優遇したため、南蛮貿易が盛んになり、大きな利益がもたらされたのです。その秀吉が、なぜバテレン追放令を出したのでしょうか。

1587(天正15)年6月、追放令が出される前夜、博多で秀吉に対して、瑞香の僧侶たちがバテレンやキリシタン領主らの所業について訴えたと言われます。バテレンは領主をそそのかして領民を強引に入信させ、領内の神社や寺を壊し、新刊や僧侶を追い出していると訴えました。

それを聞いて激怒した秀吉は、直ちに陣営内にいるキリシタン大名・高山右近に書状を送り、「キリスト教を棄てるか、両国を追放されるか」と迫りました。右近は「信仰を守り、追放を受け入れる」と返答しました。秀吉は即座に右近の領地召し上げと追放を命じました。

・・・因みに、

右近は、摂津国の武将、高山友照の嫡男として生まれました。洗礼を受けダリヨの名を授かった父友照に導かれ、1563年、母と共に受洗、ユスト(ジュスト、「正義の人」の意)の洗礼名を授かったそうです。

父と共に戦国の乱世を武将・大名として生きる中で、揺ぎ無い信仰の人として成長。その人徳による感化は多くの武将・大名を受洗に導きました。また高槻城下の領民の多くがキリスト教徒となりました。

右近は、戦国の世の過酷な軋轢の中も、自らの身をもって宣教師と信徒たちを守りました。本能寺の変の後、安土城と城下が焼失すると、安土のセミナリヨを高槻に移すなどしてキリスト教の保護に尽くしました。

豊臣秀吉のバテレン追放令で、棄教を迫られましたが、地位と領土を捨てることと引き換えに、毅然と自らの信仰を守り抜き、流浪の身となることを選びました。

加賀の前田氏の招きで金沢で暮らしますが、徳川家康のキリシタン追放令を受け、1614年、加賀を出て、徒歩で京都へと向かい、大阪を経て、長崎からマニラに追放されました。現地で盛大な歓迎を受けるも、疲労と不慣れな気候から熱病を得て、到着後44日、63歳で没しました。

The interrogation of Gaspar Coelho

Around the same time, Hideyoshi sent an emissary to speak to the missionary Gaspar Coelho, who had come from Hirado to meet him.

Hideyoshi’s emissary asked Coelho the following questions: (1.) Why do you force Japanese people to convert to Christianity? (2.) Why do you destroy shrines and temples? (3.) Why do you eat the meat of horses and cattle? (4.) Why do the Portuguese buy so many Japanese slaves and take them overseas? Hideyoshi was not persuaded by Coelho’s answers. He gathered the daimyo closest to him and announced that he was reversing his policy of protecting Christianity, emphatically declaring that, “The teachings of the missionaries are those of the devil and will be the death of all that’s good in Japan!” Hideyoshi then drew up and released the Priest Expulsion Ordinance.

The text of the ordinance was put up on official notice boards throughout the country. The ordinance was primarily intended to remove the Christian missionaries from Japan without prohibiting ordinary citizens from practicing any faith. Because of this, Coelho simply ordered the Jesuit missionaries to stay where they were and go into hiding.

宣教師コエリョへの詰問

一方、平戸から会いに来た宣教師コエリョにも使者を送り、次のように詰問しました。

①なぜ領民を強引に回収させるのか、②なぜ神社仏閣を破壊するのか、③なぜ牛馬の肉を食うのか、④なぜポルトガル人は多くの日本人を奴隷として買って連れ帰るのか。

コエリョは、秀吉を納得させる答えを出せませんでした。秀吉は側近の大名たちの前で、これまでのキリシタン保護の姿勢から一転して「バテレンの説く掟は悪魔のものだ。一切の善を破壊するものだ」と激しく批判し、「バテレン追放令」を布告しました。

この布告は高札によって広く全国に伝えられました。秀吉の布告は外国人バテレンの国外追放が主眼であって、一般領民の信仰の自由までは禁じていません。このため、コエリョは司祭たちに、イエズス会院は日本にとどまり、各地に潜伏するように命じました。

The indiscretion of a Spanish captain

In 1596 (Keicho 1), the Spanish ship San Felipe was wrecked off the coast of Tosa Province. A rumor spread that the ship’s captain had threatened a Japanese official, telling him that the Spanish would first bring in missionaries to convert the local people and then bring in an army to conquer them. Fearing the growth of religious orders that would resist central authority like the ikko ikki had, Hideyoshi responded with a renewed crackdown on Christians, even making martyrs of many of them.

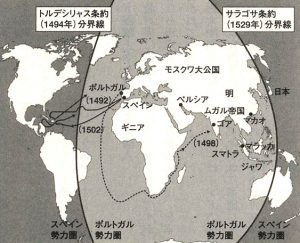

スペイン船の不覚

1596(慶長元)年、土佐沖で難破したスペイン船サン・フェリーぺ号の航海長が奉行に対して「我らはまず宣教師を送り込んで先住民を改宗させ、続いて軍隊が入って多くの王国を征服してきた」と脅したという風説が広まりました。このために秀吉はキリシタン取り締まりを強化したので、殉教者が出るまでになりました。一向一揆のような権力に反抗する宗教勢力の台頭を恐れていたからです。

日本二十六聖人殉教記念碑

・・・その後、

1596年10月のサン・フェリペ号事件をきっかけに同年12月8日に再び禁教令を公布、キリシタン弾圧が始まりました。

秀吉は京都奉行の石田三成に京都に住むキリスト信徒全員を捕縛して処刑するよう命じました。三成は、犠牲者を出来るだけ減らそうと努力しましたが、大阪と京都で外国人宣教師・修道士6名、日本人修道士と信者18名の合計24名が秀吉のキリシタン禁止令によって捕縛されました。

24名は、1597年1月10日長崎で処刑せよという命令を受けて一行は大阪を発ち、京都・大阪で引き回しとなり、京都では左の耳たぶを切り落とされ、厳冬期にもかかわらず歩いて長崎へ向かいました。また、途中でイエズス会の世話役ペトロ助四郎と、フランシスコ会の世話役伊勢の大工フランシスコ、2名も捕縛され殉教の列に加わり、その結果26名となりました。

同年2月4日、長崎・時津に到着、舟中で一泊。翌1597年2月5日(慶長元年12月19日)の朝、ひどい霜の中、3里(約12㌔)の浦上街道を歩き午前10時頃西坂の丘に到着。すぐに十字架に掛けられ、槍で両脇を突かれ、26名は長崎の西坂の丘で殉教しました。

一行の中に12歳の少年ルドビコ茨木がいるのを見た、寺沢半三郎は幼い少年を助けようと思い信仰を捨てるよう言いましたが、ルドビコ茨木はこの申し出を断っています。また、パウロ三木は死を目の前にして、周囲を取り囲む約4000人を超える群集の前で十字架に架けられたまま最後の説教を説いたとい言います。

この26人の殉教の出来事は、ヨーロッパその他に広く伝わり、1862年(文久2)6月8日、ローマ教皇ピウス9世によって列聖され、26名の殉教者を聖人に加え、日本26聖人と称せられました。

・・・キリスト教徒側から見れば、秀吉は極悪非道の権力者ですが、当時の世界情勢を見れば、確かにキリスト教の宣教師を先導役として、キリスト教国の白人国家が様々な国を侵略し、植民地にしていった事実があります。

秀吉がバテレンに激怒した大きなポイントは、「④なぜポルトガル人は多くの日本人を奴隷として買って連れ帰るのか。」という点です。九州各地の多くの女性を奴隷として国外に連れ去ることは、日本人の感情からすると全く許されないものです。

また、秀吉の国際情勢に対する情報収集や分析力は卓越していましたから、1596年10月のサン・フェリペ号事件を契機として、日本の国益を守るためには、秀吉のキリシタン取締り強化は正しい決断と言えます。

歴史を評価するには、多角的な視点から見る必要があります。