「立春」から「清明」と二十四節気がかわる時期に、長崎市五島町の羅針塾 学習教室・幼児教室の春期講習をしておりました。

新緑の美しくなる季節の変化と同じように、子供さん達も輝き始めています。

緑も子供さん達も、春は伸びゆく頃。

学力も同様です。

岩波文庫版の「和俗童子訓」に、

「学習の初めに人柄の良い師匠を選べ」という注釈のついた項目があります。

幼児教育の要諦を縷々述べてある中で、どのような師匠に就くかは大事な点です。

さて、

貝原益軒先生の「和俗童子訓」。

江戸時代の子を持つ親に向けて分かり易く説いています。

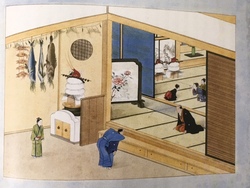

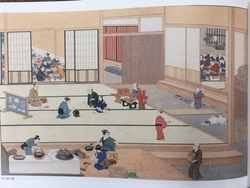

<川原慶賀の「日本」画帳>より

長崎の寺子屋の「新入生」入門の様子。男女別の部屋に分かれて学んでいます。

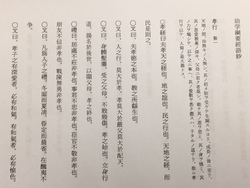

<読み下し文>

小児に学問を教ゆるに、はじめより、人品(ひとがら)良き師を求むべし。

才学ありとも、悪しき師に、したがはしむべからず。

師は、小児の見習ふ所の手本なればなり。

凡そ学問は、其学術をゑらぶ事を、むねとすべし。

学のすぢ(筋)あしければ、かへりて性(うまれつき)をそこなふ。

一生つとめても、よき道にすすまず。

一たびあしきすぢをまなべば、後によき術(すじ)をききても、うつらず。

又、才力ありて高慢なる人、すぢわるき学問をすれば、善にうつらざるのみならず、必(ず)邪智を長じて人品(ひとがら)弥(いよいよ)あしくなるもの也。

かやうの人には、只、小学の法、謙譲(へりくだり)にして自(みずから)是(ぜ)とせざるをを以(て)、教(おしえ)をうくるの基(もとい)となさしめて、温和・慈愛を心法とし、孝弟、忠信、礼儀、廉恥(れんち)の行をおしえて、高慢の氣をくじくべし。

其外、人によりて、多才はかへりて、其心をそこなひ、凶悪をますものなり。

まづ謙譲をおしえて、後に、才学をならはしむべし。

<現代語訳>

小児に学問を教える際に、初めより人品(じんぴん=人としての品格。品位。)の良い師を求めなければならない。

才学(学問に関する才能や知識)はあっても、人品の良くない師に従わせてはいけない。

なぜならば、小児が見習うところの手本だからである。

一般に、学問はどのような学術(学問と芸術)を選択するかが大事な点である。

学ぶことの筋(学問や芸術の流儀)が良くないならば、性(うまれつき、天から与えられた本質)を損なってしまう。

一生努力しても、良い方向へは進むことがない。

一旦悪い筋を学んでしまうと、後に良い方法を聞いても向上しない。

また才力(才知の働き、知恵の働き)があって高慢(思い上がって人を見下すこと)である人は、筋の悪い学問をすれば、善き方向へ向上しないだけでなく、必ず邪智(邪な知恵、悪知恵)に長じて(秀でて)、人柄(人の性質や品格)がますます悪くなるものである。

このような人には、只、小学の法(*)、つまり謙譲(万事に控えめで、他人に譲ること)であって、自分自身が正しくないことを以って、教えを受ける基本とするようにさせて、温和(穏やかで優しいこと)・慈愛(我が子を愛するように慈しむこと)を心法(心の法則)とし、孝弟(父母に孝行をし、兄など目上によく仕えること)、忠信(真心を尽くし、偽りのないこと)、礼義(礼と義、人の踏み行なうべき規律)、廉恥(潔く恥を知る心が強いこと)の行いを教えて、高慢の氣を挫いて(抑えて弱める)しまうべきである。

その他、人によっては、多才(様々な方面に才能・才知を持っていること)であることが、却って(逆に)その心を損なうことになり、凶悪(性質が残忍で、悪いことを平気で行うこと)を増してしまうものである。

先ず、謙譲を教えて、その後に才学(才知と学識)を習わせるべきである。

*小学の法=支那の宗代の修身、作法書。初学者のために古聖人の善行や箴言、人倫の実践的教訓などを集めた啓蒙書。

・・・「師は、小児の見習ふ所の手本なればなり。」

何であれ人に教える立場にある人にとっては、古今東西変わらぬ基本です。

また、

「小学の法、謙譲(へりくだり)にして自(みずから)是(ぜ)とせざるをを以(て)、教(おしえ)をうくるの基(もとい)となさしめて、温和・慈愛を心法とし、孝弟、忠信、礼儀、廉恥(れんち)の行をおしえて、高慢の氣をくじくべし。」

「小学の法(*)、つまり謙譲(万事に控えめで、他人に譲ること)であって、自分自身が正しくないことを以って、教えを受ける基本とするようにさせて、温和(穏やかで優しいこと)・慈愛(我が子を愛するように慈しむこと)を心法(心の法則)とし、孝弟(父母に孝行をし、兄など目上によく仕えること)、忠信(真心を尽くし、偽りのないこと)、礼義(礼と義、人の踏み行なうべき規律)、廉恥(潔く恥を知る心が強いこと)の行いを教えて、高慢の氣を挫いて(抑えて弱める)しまうべきである。」

とあるように、

厳しく倫理観を身につけさせることの必要性を説いています。

特に、

「自分自身が正しくないことを以って、教えを受ける基本とするようにさせる」は、自分中心の世の中の風潮を見るにつけ、如何に幼児期に躾けていくか、と現代人に問うかのようです。