我が国の学校教育の中で欠落しているのが近現代史。

問題なのは、これをほとんど教えていないことです。

先の大戦(大東亜戦争、所謂太平洋戦争)、と言っても終戦から七十年以上前のことになります。

ところが、何故起きたのか、結果どの様になったのか、などは教科書にさらっと書いてあるだけで、授業でも歴史の先生は触れもしません。

激動する国際関係の中で日本国がどの様に国の存立を図るか、ということは喫緊の最重要課題です。

しかし、小・中・高校・大学生に歴史をしっかり教えていないと将来を担う若者は簡単には判断することができません。

しかし、「教えない大人」に頼らずに、

現在はインターネット社会ですから、求めさえすれば情報を集め、取捨選択して自ら学ぶことができます。

更に、AIの進化に伴って、生身の先生よりもはるかに正確な情報を得ることができる時代はすぐそこまで来ています。

長崎市五島町の羅針塾 学習塾・幼児教室では、幼い時から興味のあることや疑問に思うことを自ら求めていくことができる様になって欲しいと考えています。

さて、教科書に載らない歴史上の人物の再掲(加筆)です。

***************************

ラダ・ビノード・パール・・・この名前でピンと来る人は、近・現代史に造詣が深い方です。

親日国であるインドの法律家です。

さて、元気のでる歴史人物講座 日本政策研究センター主任研究員 岡田幹彦氏の記事からの引用(産經新聞平成21.8.26 )です。

パール 日本を尊敬、祖国に自信

東京裁判は戦勝国が戦敗国、日本を断罪する不正不当の復讐(ふくしゅう)裁判であった。

この裁判で唯一人、日本の無罪を主張したのがインドのパール判事である。

パールはこの裁判を「儀式化された復讐」と述べている。

パールが19歳のとき日露戦争が起きた。

日本が勝利したとき、インド中に感激が湧き上がった。

パールは言う。

「同じ有色人種である日本が北方の強大なる白人帝国主義ロシアと戦ってついに勝利を得たという報道は我々の心を揺さぶった。

私たちは白人の目の前をわざと胸を張って歩いた。

先生や同僚とともに毎日のように旗行列や提灯(ちょうちん)行列に参加したことを記憶している。

私は日本に対する憧れと祖国に対する自信を同時に獲得し、わななくような思いで胸一杯であった。

私はインドの独立について思いを致すようになった」

日露戦争は世界史の一大分水嶺(ぶんすいれい)であった。

日本の勝利が有色民族、被抑圧民族に民族独立への夢を決定的に与えた。

彼らは希望と勇気の源泉として日本に深い尊敬と親愛の念を抱き続けた。

大東亜戦争は欧米の数世紀にわたる人種偏見に基づく植民地支配を打ち破り、有色民族の解放と独立を導く最大の契機となった。

インドもそれで独立できた。

「私はこの日本を愛している。この日本に骨を埋めたい」とまで言ったのがパールであった。

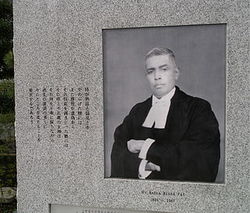

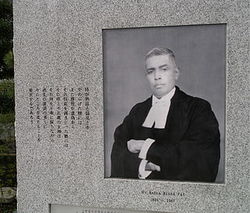

ラダ・ビノード・パール(靖国神社内顕彰碑)

ラダ・ビノード・パールとは

ラダ・ビノード・パール

インドの法学者、裁判官。ベンガル人。国際的な権威を持つ法学者。

大東亜戦争(所謂、太平洋戦争)終戦後、戦勝国米国が主導する極東国際軍事裁判(所謂「東京裁判」)において判事を務め、被告人全員の無罪を主張した「意見書」(通称「パール判決書」(*)の作成者として知られている。

パール判事は、ヒンドゥー法を専攻し、コルカタ大学の教授であった。

パール判事は、極東国際軍事裁判終了後、国際連合の国際法委員会委員長として就任。

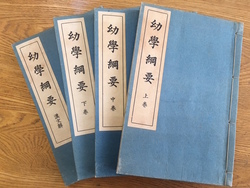

*パール判決書は、講談社学術文庫全2巻に掲載されています。

所謂A級戦犯が全員無罪であるとの格調高い意見とその解説がされています。

一般に「パール判決書」と呼ばれていますが、正確には「判決書」ではありません。

東京裁判では「judgement」には、裁判所が出す「判決」と、その裁判に関わった判事が判決について述べる「意見書」の2種類がありました。

ラダ・ビノード・パール判事が書いたのは、まさに東京裁判所が下した判決に対する「Dissentient *Judgement」つまり「反対意見書」です。

*dissentient=(特に大多数の人と)意見を異にする、異議を唱える、反対する

その中で彼は、東京裁判は勝者が敗者を一方的に裁いた国際法に違反する復讐である、としてその違法性と起訴の非合理性を主張しました。

そして、

「裁判所条例といえども国際法を越えることは許されない」

「戦争は法の圏外にある」

「日本が戦争を起こしたのは、侵略のためではなく、西洋諸国によって挑発されたためである」

「日本は国際法に違反する行為はしていない。国際法上、犯罪行為に当たることをしていない日本は自衛のために武力を行使したのであり、侵攻戦争とても、いまだ国際法上の犯罪とはされていない。東条被告以下、いわゆる『A級戦犯』に指名された者は、無罪として放免すべきである」

「この裁判は、国際法に違反しているのみか、法治社会の鉄則である法の不遡及*(事後法の禁止)まで犯し、罪刑法定主義を踏みにじった復警裁判にすぎない」

などとして、被告人の全員無罪を主張しました。

しかし、この意見は少数意見として祭り去られました。

*行為時に法律上犯罪とされていなかった行為を、後で制定された法律によって処罰することを禁ずる法の大原則。

法律はそれを制定した時点より後に適用されるのが大原則。

後から法律を作って過去に遡って適用して裁くこと許されない(法の不遡及、事後法の禁止、罪刑法定主義の違反)。